农产品“悲情营销”伤害农户扭曲市场

来源:南方都市报 发布时间:

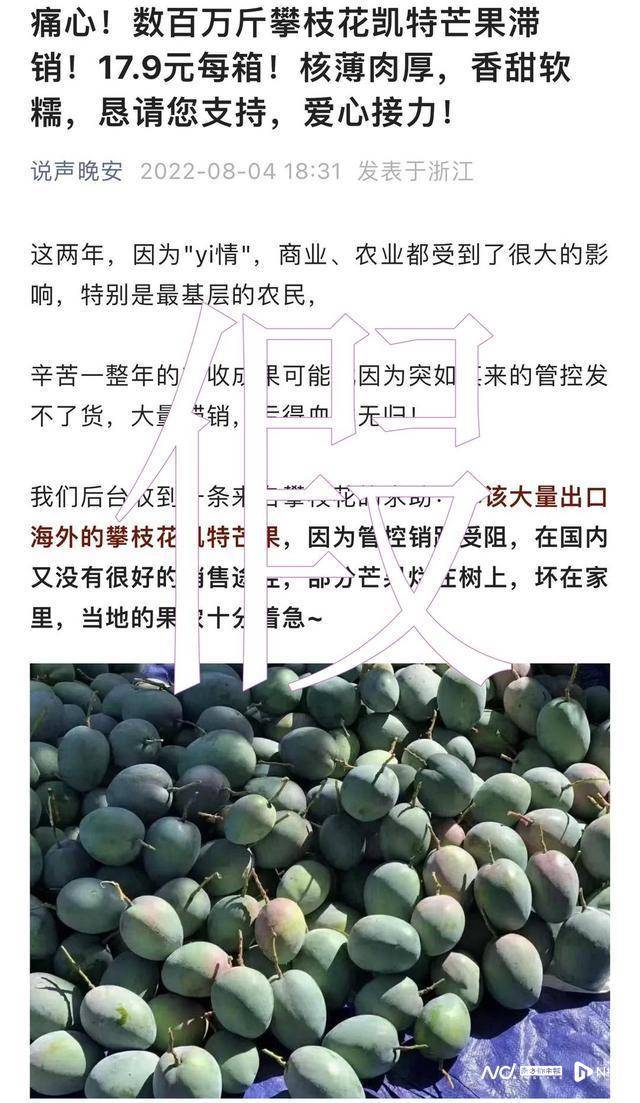

近日,某微信公众号推文称,四川攀枝花凯特芒果“大量滞销”,农民“亏得血本无归”。8月12日,攀枝花市市场监管局行政执法监督科回应称,当地没有出现芒果滞销的情况,这种行为是“卖惨营销”。媒体调查发现,攀枝花芒果、凉山会理石榴、凉山盐源县苹果等,都曾有过被“卖惨”的经历。

“悲情营销”的背后,是某些视频博主和商家希望通过这种“卖惨”的方式,来博取公众同情,以实现销售商品的目的。当类似戏码成为常态时,越来越多的人会对其无感甚至是排斥。所谓“卖惨营销”,无非是打造一个凄惨无助的形象,先放“催泪弹”再打“套路牌”,贴上助农惠农的标签,引起消费者的恻隐之心,从而为其埋单。包括大山里某个小姑娘、残疾夫妇、孤寡老人等,都可以为某个商品增加故事背景。而此次攀西经济区水果“卖惨”的推文中,发布者就是利用管控销路受阻、农民水果即将烂在土地里等戏码,变相地为这段故事,增添悲惨元素。短期来看,“悲情营销”确实能够让部分水果迅速售出,果农和经销商的销售额也会有所增加。但是从长远来看,建立在透支公众信任、扰乱市场销售格局基础上的“卖惨”,没有任何一方会受益。比如,站在市场供应链的角度,很多虚假营销内容经由网络主播或营销号发布,消费者看到后,会误以为当地的水果面临销路不畅、很便宜,从而大量购买。水果价格一旦被压下来,经销商收货的时候,往往就会低价收走。而果农感受不到利润体现,实际会接收一种错误的市场信号,从而形成错误决策。“卖惨营销”看起来只是个别商家的逾矩行为,后期却很可能成为一个恶性循环。

攀枝花市市场监督管理局得知消息后,发出“小心攀枝花水果的网购消费陷阱”消息

针对类似套路,包括电商平台和市场监管局已经做出很多举措,希望能够进一步规范网络市场经营行为。然而,一些案例足以表明,如果对这类虚假故事的处理,只是辟谣、删稿或者封禁账号,“悲情营销”只会换个马甲,在另一些地方卷土重来。类似“打地鼠”一般的外部环境约束,终究治标不治本,其暴露出的深层次问题在于,对于一些“卖惨营销”的始作俑者,监管部门在予以重罚的同时,更应该提升其违法成本,相关行为人也应受到法律的惩处。

很明显,套路化的“悲情营销”,不仅是一次关乎诚信和真实的道德议题,也是关于规则和法治的问题。一方面,滥用“滞销”套路,骗取消费者的同情心,也是在透支社会的爱心资源,不仅商品质量得不到保障,产品的销售背景也难言真实;另一方面,不法商家利用虚假宣传达到了广开销路的目的,其行为也就构成对商品的宣传和推广,根据《广告法》第四条规定,广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者,广告主应当对广告内容的真实性负责。如果“滞销”被证明是谎言和骗局,那么类似行为不仅失德,还涉嫌违法犯罪。需要强调,那些有真实求助需求的果农,很有可能还会被这些卖惨式营销所误伤,造成“劣币驱逐良币”的情况。因此,从维护果农的长期利益以及消费者信任关系的角度而言,“悲情营销”需要一场系统治理。

文|禾肃