江苏灌云县多名公职人员与女辅警发生性关系被敲诈案:官方一味躲闪、只知删帖

江苏省灌南县人民法院的一份判决书在网上火了,原因是其中显示,当地一女辅警与多名公职人员发生性关系并借此敲诈最终被判刑。公众质疑:事发后这些公职人员是否受到查处?面对公众质疑,当地相关部门决不能删帖了之,公开解答才是正理。

(原题为《新华微评:#公众质疑需要公开解答#》)

相关报道:90后女辅警5年“性敲诈”372万 牵出公安局副局长

女辅警以敲诈勒索罪重判13年,并处罚金500万,追缴违法所得372.6万元。

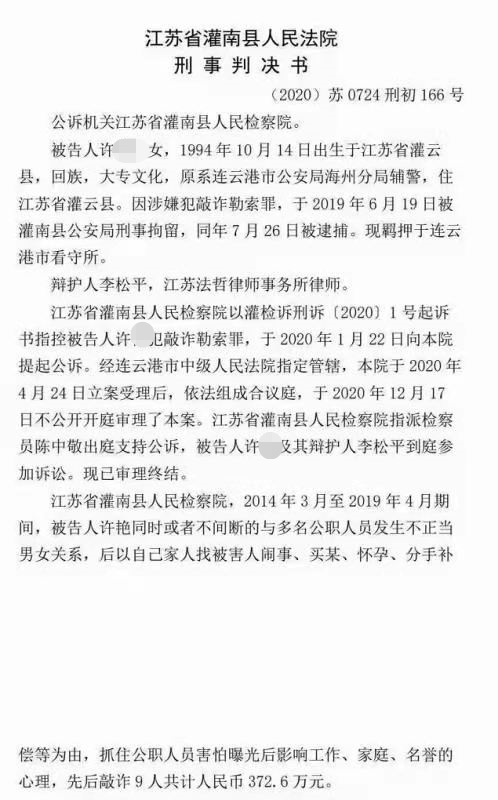

近日,一则“桃色”判决书在网上流传。这则由江苏省灌南县人民法院判决的刑事判决书显示,2014年3月至2019年4月,90后辅警许某同时或不间断的与多名公职人员发生不正当关系,后以家人得知后找被害人闹事以及自己购房、怀孕、分手补偿等为由,利用公职人员担心曝光后影响工作、家庭、名誉的心理,先后敲诈9人共计人民币372.6万元。

2020年12月,许某以敲诈勒索罪被判刑13年,并处罚人民币500万元,追缴违法所得372.6万元。

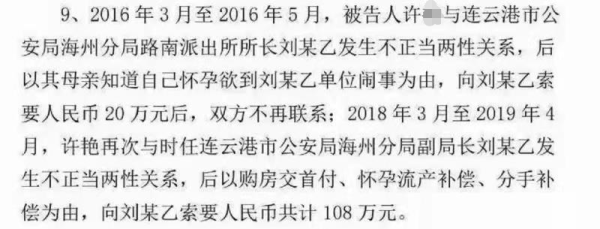

据 悉,被许某敲诈勒索的名单中,包括许某上级,连云港市公安局海州分局副局长刘某,某妇幼保健院工会主席、某小学校长、某卫生院副院长等,其中,刘某被敲诈数额高达百万余元。

不少网友发出疑问,这些公职人员的巨额财产,到底来自哪里?

这位被欺诈的刘副局长于2020年1月被灌南县人民法院以受贿罪判处有期徒刑两年六个月,并处罚金二十万元。

梳理刘某的简历发现,从普通的刑警大队民警,到公安局副局长,刘某用了20年,并曾获得“公安局执法标兵”“十佳派出所长”等荣誉。

1996年8月至2001年8月,任连云港市公安局连云港分局刑警大队民警;

2001年8月至2004年3月,任连云港市公安局连云港分局经侦大队科员;

2004年3月至2007年4月,任连云港市公安局连云港分局云山派出所副所长;

2007年4月至2010年1月,任连云港市公安局连云分局墟沟派出所副所长兼治安处警中队中队长;

2010年1月至2013年6月,任连云港市公安局连云分局陶庵派出所所长;

2013年6月至2014年7月,任连云港市公安局原新浦分局路南派出所所长;

2014年7月至2017年9月,任连云港市公安局海州分局路南派出所所长;

2017年9月至2019年5月,任连云港市公安局海州分局党委委员、副局长;

与其升官之路伴随的是刘某对管辖区内犯罪活动纵容,据裁判文书网刘某受贿罪一审刑事判决书显示,根据检方指控,2013年7月至2019年4月间,刘某利用担任连云港市公安局海州分局(新浦分局)路南派出所所长、海州分局副局长的职务便利,收受陈某甲、顾某、曹某等26人财物,折合人民币共计746000元,为其在酒店、娱乐会所(KTV)、足疗店、烟花爆竹的经营等方面提供便利条件;为顾某、尹某、徐某等人在案件处理方面提供帮助。

江苏:女辅警与多名公职人员发生不正当关系 涉嫌敲诈被判刑13年

日前,“江苏女辅警与多名公职人员发生关系敲诈获刑”的消息在社交平台引发热议。消息源自江苏灌南法院的一份一审刑事判决书,判决书显示,涉事辅警许某因“同时或者不间断地与多名公职人员发生不正当男女关系……先后敲诈9人共计人民币372.6万元”一审被判敲诈勒索罪,处有期徒刑13年,罚金500万元。随后,一审法院以本案“一审判决书未生效……不应在互联网公布”为由撤回判决书,而涉案公职人员所在的灌云县官方虽对相关公职人员的问责处分情况做了回应,却依然语焉不详。

一份本不该公布的判决书,一组本该公示的问责名单,这桩已经引发网友浓厚兴趣的辅警敲诈案,想退出热搜怕是没那么容易。即便暂时搁置对仍处在二审阶段个案的是非判断,借由个案暴露出的地方信息公开实践的纰漏与瑕疵,也值得详加梳理。

首先,本案一审法院所引撤回判决书的理由有据可循。根据最高法关于裁判文书上网的相关规定,裁判文书在发生法律效力之前不应在互联网公布,对此予以约束也符合“罪刑法定”原则的基本精神。但有必要深究的是,这份本不该上网的未生效司法文书是如何公之于众的?按照上述规定的具体指引,案件承办法官作为裁判文书上网的第一责任人,本应在“裁判文书生效后七日内”按要求完成技术处理,并提交法院专门机构予以公布。

原本层层有审核、有明确脱密技术处理的裁判文书,却在二审上诉期间就冒失地进行了公开,这对于并未被最终认定有罪的被告人而言,其诉讼权利并未得到有效的尊重。而对于这份本不该此时公布的司法文书,其在已算不得及时的撤回后是否应当进行程序复盘,查找不当公布的责任源头?2018年5月,最高法曾发文要求筛查上网文书的相关问题,对低级错误要严肃问责,裁判文书的错别字是低级错误,本不该上网的文书逃过多重程序泄露,是否也属于该问责的范畴?

一边是问责待定,另一边是处分模糊。在网友对个案所涉多名公职人员“被害人”已经产生兴趣的情况下,新华社对此刊发评论追问,“事发后这些公职人员是否受到查处?面对公众质疑,当地相关部门决不能删帖了之,公开解答才是正理”。而谁能想到,涉事地方“问一句还真的就答一句”,让不少人哭笑不得:在网友与央媒的不断追问下,本案所涉灌云县有关部门给出了“已处分”的回应,但具体处分情况以及涉案公职人员的现供职详情,依然语焉不详。而一审法院所在地官方短视频账号“灌南融媒”更是在转发此通报时一度加评,“那么大一张白纸,你干吗总盯着几个黑点看”,个中语气颇为怪异。

必须要明确,无论是作为事发地的普通民众,还是在公共事件的舆论场景下,以及央媒的发声追问,对多位公职人员涉辅警敲诈案的了解需求,都属于公众知情权的范畴,获知详情本不应当如此困难重重。即便是出于保护“被害人”隐私的考虑,对涉事公职人员处分情况的详细公示,也可以参照法院公开裁判文书的模式,做必要的脱密处理。一味躲闪、只知删帖,问一句就真的只答一句,有关地方的态度恐难称坦诚。

信息公开是个技术活儿,裁判文书上网是基于信息公开、司法公开的原则进行的制度化努力,而政府对公职人员的财产状况以及奖惩详情予以核查公示,更是满足公民知情权的必须,对相关信息进行公开的细节、程序以及节奏都需要在个案实践中不断完善和摸索。辅警敲诈案意外引爆对多层次信息公开实践的查缺补漏,为社会治理提供了复盘、解剖和反思的难得机会,切勿错失。