你是否仍迷信安迪·沃霍尔?

“工厂”贴满锡箔的墙壁形成了一个玩具剧场,美国60年代的一个方面,即通过终极的自我表露把自己强加给世界的小儿科般的希望,就在里面逐渐展开。它令人不快的锋刃把处于边缘的那些人的偏执逼成某种类似风格的东西,某种能让人回忆起艺术的东西。如果沃霍尔的“超级明星”——他就是这么称呼他们的——真有才能、真有素养或真能持之以恒,那他们本来就不需要他。话又说回来,他也不会需要他们。他们给了他一个幽灵般的权力光环。如果他收回凝视的目光,收回仔细分配的认可和承认,他们就会不复存在了。穷一点的就会冰消雪化,滚回大街上满是泥泞、不分你我的混乱状态中去,而富一点的结果就是钻进某家适合他们的诊所里去。这也就是为什么开枪射杀沃霍尔的瓦莱丽·索拉纳斯(Valerie Solanas)说,他对她的生活取得了过多的控制。

那些挨父母骂,说他们疯了的人,那些欲望得不到满足、野心大得让人讨厌的人,那些对一切都感到有罪的人,就像受了地心引力一样都聚集到沃霍尔那里。他仿佛给他们下了一道特赦令,就像一面空镜子的凝望,拒绝接受任何评判。在这方面,摄影机(他拍电影时用的摄影机)充当了他的代表,把发脾气、秀痛苦、性发作、搞同性恋以及挖鼻孔这类鸡毛蒜皮的事情成小时地收集起来。这其实也是一种显示权力的工具,不是针对观众——因为沃霍尔拍的电影一般都很无聊,拒人于千里之外——而是针对演员。

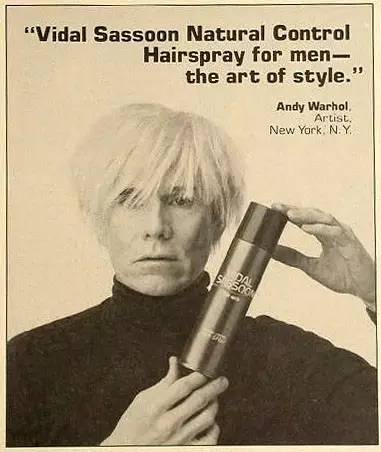

沃霍尔是第一位使公开宣传成为其艺术生涯固有特征的美国艺术家。公开宣传对四五十年代的艺术家来说并不是一个问题。公开宣传可能会像晴天霹雳一样从市侩的天空中闪现,就像《生活》杂志让杰克逊·波洛克一举成名天下知时那样。但是,这种事情太罕见了,不仅达到了异乎寻常的程度,甚至可以说它怪异到畸形变态的地步。按今日的标准,那时的艺术界对大众传媒及其能力的看法天真得好像处女似的。反过来说,电视和报界对还可以称之为先锋的艺术家是漠不关心的。艺术家的生活方式、装修方案、婚姻和意见,更不用说低到让人产生不了兴趣的价格标准,等等,没人想要大量发表有关这方面的东西。所谓公开宣传,就是在《纽约时报》发表一则只有一两段文字的通知,最后跟着在《艺术新闻》写一篇文章,可能只有5000人看这篇文章。别的一切都会被视为作品的外在之物——令人生疑的东西,说好听点是次偶然,说难听点根本就是免费转移视线的东西。你可能去拉拢评论家,但不会去拉拢时装记者、电视制作人,也不会去拉拢《时尚》(Vogue)杂志的编辑。在四五十年代的纽约艺术家眼中,穿上一套为自己捞取公共关系的服装,那几乎是不可想象的——这就是为什么他们都瞧不起萨尔瓦多·达利。但在20世纪60年代,随着艺术界褪去了理想主义的偏见,放弃了甘当局外人的感觉,开始进入美国艺术产业时,这一切都开始变化。