法国艺术家布尔乔亚

引言

在不了解布尔乔亚的身世前,看到她的很多作品会觉得不舒服,恐惧、不确定、狰狞,很难想象作者会是怎样一个阴暗的人,才能做出这样恐怖的作品。

而当我们了解了她的故事,这些负面情绪便找到了根由,并慢慢转变成了怜惜。于她而言,艺术是她对抗童年阴影的利器,是行之有效的治愈途径。

2019年3月24日,在北京市顺义区格拉斯路松美术馆,布尔乔亚的《永恒的丝线》,展出了其一生中众多代表作品,包括20世纪40年代晚期的“人物”雕塑系列,20世纪90年代的“牢笼”装置系列,其生命最后十年的“织物”系列,以及巨大的蜘蛛雕塑——《妈妈》。

路易丝·布尔乔亚,于1911年出生于巴黎。

作为老二,她并不是父亲期待的孩子,因为父母当时想要的是一个男孩。童年时,亲见父亲将情妇带到家里同住,而母亲却一直忍气吞声,布尔乔亚的童年是焦虑和不安的,过早地学会了仇恨与痛苦。童年的阴影也一直折磨着她,并促使她将其倾注在艺术作品中。

布尔乔亚利用身体作为主要形式,从各方面探索人的状态。她往往能够将内心的恐惧物像化,从而克服它们。记忆、性、爱和被抛弃是她艺术创作的核心主题。

1947至1954年之间,布尔乔亚努力尝试成为一个好母亲,担负起抚养三个孩子的重任,这段时间的艺术作品体现出了她巨大的精神压力,并时刻面临崩溃的恐惧。

“人物”系列皆处于一个不稳定的状态,有时甚至头重脚轻,直接用螺栓固定在了地板上,因为布尔乔亚不希望它们有一个安稳的底座。

▌《带包的女人》 1949年

在《带包的女人》中,一个垂直的巨大青铜块装饰着三个泪珠状的元素,代表她的三个孩子(最大的一个是黑色,另外两个是白色,可能是在暗示长子米歇尔是收养的)。中间孤独的女性形象体现了她作为三个孩子的母亲,肩负着不可推卸的抚养责任。

“人物”的后续子系列由分割的块状体堆叠而成,其中凿和刻的手法表达了布尔乔亚内心的敌意和侵略性,而中心轴上具有相同元素的丝线,则起到了舒缓和平衡这一情绪的作用。

▌《梅姆林黎明》 1951年

《梅姆林黎明》创建于1951年4月父亲去世后,整个雕塑被涂成黑色,体现她对父亲病态的哀悼,这一事件使得布尔乔亚陷入了深深的沮丧,并在同年年末开始接受精神分析治疗。

1953年以后,布尔乔亚很长一段时间都没有举办个展,直到1964年,随之而来的是一组全新的独特作品:主要是由石膏、乳胶和树脂制成,对动物巢穴的形状进行了模拟,散发出反省和退隐之感。

▌《巢穴》 1962年

《巢穴》是艺术家较有代表性的古怪抽象作品。螺旋是布尔乔亚最喜欢的形式之一,因为它同时向两个方向移动:向内(代表退却、被动和拒绝)和向外(代表乐观、主动和接受)。

▌《金丝雀》 1962年

《金丝雀》布满了凹陷、空洞和褶皱,就像一个孕育新生活的茧。悬挂形式代表着一种双重的矛盾和怀疑状态,既安全(因悬空而无法触及到危险)又脆弱(悬挂于一个点上)。

在“人物”系列中,布尔乔亚努力尝试抓住她与他人的微妙联系;与此不同的是,布尔乔亚20世纪60年代的作品,则展示了其探究内心创伤根源时,盘旋地进入心灵迷宫的状态。

1952至1966年间,布尔乔亚进行精神分析治疗的次数逐渐频繁,布尔乔亚后来表示,艺术是她精神分析的体现;

事实上,20世纪50年代后期,是关键的时期,布尔乔亚作品中的精神分析已经基本取代了艺术创作。虽然她经常对弗洛伊德及其追随者的理论漏洞提出质疑,特别是女性情欲和创造性方面,但她从不一味地肯定或否定其理论。

▌《亨利特》 1985年

《亨利特》表面上是对她同名姐姐的颂歌,实则是对自己将艺术和精神分析相结合的致敬。亨利特腿脚不好,这是布尔乔亚雕塑中假肢的直接灵感来源。然而,它也象征了艺术创作对她精神分析的帮助,正如假肢是克服身体障碍的工具一样,布尔乔亚的艺术演变成了她生存的一种策略。

类似于弗洛伊德的精神分析,在布尔乔亚的艺术作品中,无意识的精神障碍常常通过身体状态和身心症状体现出来。

▌《歇斯底里之弧》 1993年

《歇斯底里之弧》,一个年轻男人的身体被扭曲成了一个近乎完美的O型,极具紧张感,以夸张的形式表达了其压抑的情绪。极具暗示性的是,拱形的躯体悬挂在一根由肚脐延伸出的丝线上,仿佛初生婴儿的脐带。

布尔乔亚决定用生活中的布料进行艺术创作(主要是服装、床单、桌布等),是为了防止这些物品随着时间被遗忘。每件衣服都是有形的记忆,与特定的人和地方联系在一起,因此充满了情感意义。

▌《无题》 1996年

《无题》,从中心轴突出的枝干上悬挂着五个织物元素,戏剧性地象征了家庭的状态。数字5有着护身符的意义,源于她出生于五口之家以及她与丈夫组建的五口之家。

▌《比耶夫尔颂歌》 2007年

织物系列《比耶夫尔颂歌》,讲述了布尔乔亚带家人回到童年巴黎城外的老家,却发现家附近的比耶夫尔河不复存在了。很多现实已经消失的事物,却仍然在布尔乔亚的精神生活中蓬勃发展。

《比耶夫尔颂歌》基本是由织物创造的抽象图像,椭圆的,斜线型的,无声地诉说着背后的故事。

布尔乔亚对织物的使用源于其渴望得到弥补和宽恕。缝合与连接的象征性运用,使她的织物和绘画作品不仅避开了现实的分离,且起到了治愈的作用。同时,这也体现了一种对母亲的认同,通过缝纫,她扮演起了母亲曾经的角色:一名织布工,在巴黎郊区经营一家挂毯修复工作室。

然而,布尔乔亚对母性的描述经常是矛盾的,元素运用也常常矛盾化。

▌《脐带》 2000年

《脐带》勾勒了一个坏母亲的形象:一个站立的女性,头上长着角,脸上带着恶魔般恐怖的表情,她的孩子在她面前四肢无力地漂浮着。虽然代表母子联系的脐带尚且存在,但这张照片却没有表达任何温情爱意。

布尔乔亚曾提过父母的恶劣缺点和神经质行为对孩子的影响,以及一代又一代如此延续造成的后果。在她晚年时期,布尔乔亚的认同感转变到了婴儿身上。

《脐带》中母子之间的激进关系,体现了人们的依赖性,常使较弱的一方容易受到支配、伤害和遗弃,或者发展出一味服从对方要求的虚假自我。

也许,布尔乔亚是在通过这幅作品表达自己的愧疚,愧疚于自己曾经产生的俄狄浦斯情结,以及其导致的对她母亲的敌意和抗争,她把这种愧疚都投射到这个坏母亲的身上,作为一种外化和攻击这些问题的方式。

▌《不要抛弃我》 2000年

在作品《不要抛弃我》中,母亲和孩子都被置于一个钟罩里。孩子漂浮在空中,有些无助;坐在椅子上的母亲似乎凝视着孩子,又似乎在看向别处。广义上讲,容器不仅象征着母亲的子宫,也象征着婴儿的摇篮,以及之后居住的房屋。

在布尔乔亚的艺术作品中,运用不同大小的容器,从钟罩和玻璃橱窗到“牢笼”系列和“牢笼(肖像)”系列,让她可以设计和呈现一个场景,从而运用象征性的形式,重现她过去的心灵创伤。

▌《牢笼XX(肖像)》 2000年

在《牢笼XX(肖像)》中,两个织物缝合拼凑而成的头部,一大一小,彼此相对。这对人头,可以代表母亲和孩子、男人和女人、有意识和无意识,甚至一个灵魂中共存的两个生命。

▌《牢笼(黑暗的日子)》

除了钟罩和玩具椅外,布尔乔亚还在《牢笼(黑暗的日子)》的椭圆形笼子里挂满了她穿过的衣服,这些衣服悬挂在天花板上,五个线轴固定在中间一个黑色橡胶制成的泪滴状组件上。

▌《牢笼(蜘蛛)》 1997年

在《牢笼(蜘蛛)》中,一个巨大的蜘蛛雕塑站在一个挂满了艺术家生活用品的圆形笼子上方。笼子仿佛蜘蛛的网。一把真人大小的椅子,放置于蜘蛛身体正下方的笼子里(里面装满了玻璃蛋)。笼子规律的几何形态和蜘蛛夸张的触角形成了对比,制造出一种冲突的氛围。

笼子和蜘蛛这两个大容器包裹着一些小的容器:“一千零一夜”香水瓶,布尔乔亚最喜欢的香水和一个感官触发器;以及三个拔罐,20世纪20年代后期布尔乔亚用此来缓解母亲的身体疼痛,在这里象征地体现了她成为了保护母亲的角色,而这一角色也有助于减轻她自己的精神痛苦。

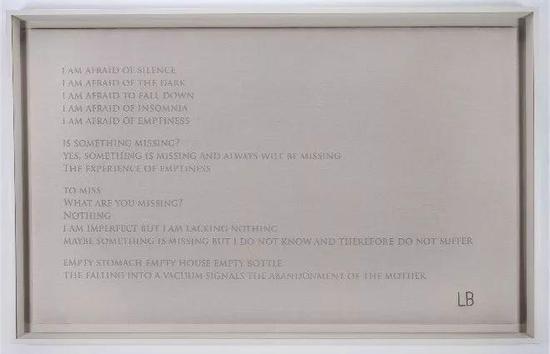

▌《我畏惧》 2009年

在织物文字作品《我畏惧》中,布尔乔亚在空容器之间建立了一个隐喻联系——“空腹空房子空瓶子”——对应“真空的堕落”——象征着自20世纪40年代晚期以来折磨她的,害怕“被母亲遗弃”的恐惧。

▌《妈妈》 1999年

《妈妈》被理解为她对母亲的颂歌:巨大的蜘蛛雕塑高高耸立,参观者在蜘蛛腿间行走。《妈妈》并非不具威胁性,就好比蜘蛛织网,也不仅仅是为了给自己建造一个房屋,还为了捕捉猎物,填饱自己,抚养后代。

▌《情侣》 2007~2009年

在《情侣》中,一男一女被悬挂在半空中,周身覆盖在螺旋形的线圈中。这不仅让人想起她20世纪60年代作品中悬挂的巢穴:悬挂在一个点上带来的岌岌可危感,与永远被包围拥抱的安全感无形地共存。