北宋人物画名作《虢国夫人游春图》

▼

世间最善于生女儿的母亲,杨贵妃的妈妈应该算一位。

据史料记载,杨母至少生过四个女儿,全都尽享荣华富贵。除了倾国倾城的杨贵妃,贵妃的三位姐姐“皆有才貌”(《旧唐书》语),被唐玄宗封为“国夫人”,其中,大姐获封韩国夫人,三姐和八姐被封为虢国夫人和秦国夫人。

三个封号里,最生僻的要数“虢国”,不仅字难念(“虢”与“国”读音相同),而且很少有人知道历史上的虢国位于何处。

可故事最多的,恰恰是这位虢国夫人。

想知道虢国夫人长什么样?

有请本文的主角,辽宁省博物馆收藏的北宋人物画名作:《虢国夫人游春图》。

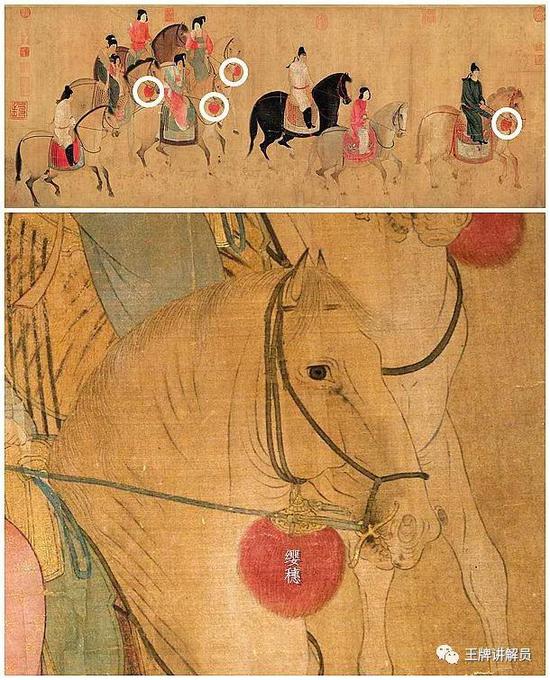

顾名思义,《虢国夫人游春图》表现了虢国夫人踏春出行的情景。画卷长约一米五,构图比较简单,可以分为前中后三段。

前段描绘一人一马:

中段绘有两人两马:

中段绘有两人两马: 最后一段最热闹,共有六个人五匹马,其中一匹马上坐了一大一小两个人:

最后一段最热闹,共有六个人五匹马,其中一匹马上坐了一大一小两个人: 《虢国夫人游春图》是一幅非常漂亮的画。

《虢国夫人游春图》是一幅非常漂亮的画。事实上,如果你有机会站在真迹面前,会觉得它的漂亮程度还要提高好几倍——都怪我们的手机屏幕不够大。

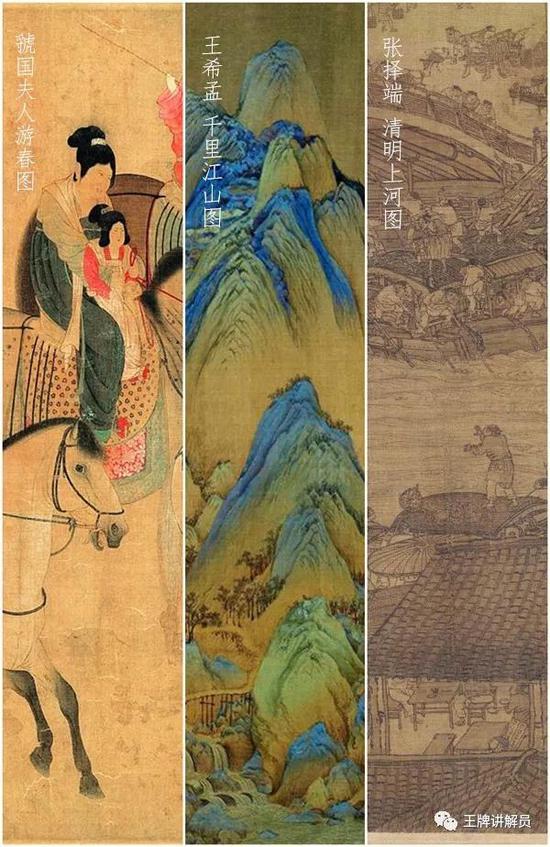

这幅画的实际高度约有半米,与《千里江山图》相当,是《清明上河图》的两倍。画上人物身高接近20厘米,算上胯下马匹,人马总高度超过30厘米,是6吋屏手机高度的两倍。

用描绘山川的尺寸来描绘人物,这样的“美丽”堪称“壮丽”。

甚至有幸见到真迹,我们也很难想象这幅画在刚刚完成时的精细程度。

甚至有幸见到真迹,我们也很难想象这幅画在刚刚完成时的精细程度。虽说眼前的《虢国夫人游春图》已经足够鲜艳,细节非常丰富,但它毕竟忍受了千年的磨损。辽宁省博物馆曾组织专家进行临摹,复原了部分画面细节,效果令人惊叹:

晏少翔,鲁迅美术学院教授,1959年应邀临摹《虢国夫人游春图》

晏少翔,鲁迅美术学院教授,1959年应邀临摹《虢国夫人游春图》

尤其值得一提的是,原画曾大量使用金色,无奈因为太过久远,变得越来越淡,如今在临摹大师的笔下恢复了金灿灿的本来面目:

冯忠莲,国画大师陈少梅先生的夫人,1954年应邀临摹《虢国夫人游春图》

冯忠莲,国画大师陈少梅先生的夫人,1954年应邀临摹《虢国夫人游春图》 摹本复原了马具的金色光泽

摹本复原了马具的金色光泽 也许画家觉得,凭借这样的壮丽和精细,才足以体现虢国夫人的奢侈,以及权势。

也许画家觉得,凭借这样的壮丽和精细,才足以体现虢国夫人的奢侈,以及权势。据记载,韩、虢、秦三位国夫人,每人都能享受朝廷赐予的“脂粉之资”(《旧唐书》语),也就是化妆费,一年多达一百万钱。皇子皇孙娶亲,争相邀请虢国夫人与韩国夫人做媒,必定酬以重金。

每逢寒冬,唐玄宗照例去华清宫泡温泉,三位国夫人携杨国忠在宫门外建起连绵的别墅,天子路过,定会登门玩乐,而且多加赏赐,君臣皆喜。

适逢元宵佳节,杨氏兄妹还要组团夜游,人马浩浩荡荡,与广平公主的队伍争起路来,杨家奴仆竟挥鞭打在公主衣服上,致公主落马,还顺便打了驸马几下。公主找玄宗哭诉,玄宗仅仅下令处死杨家奴仆,又顺手停了驸马的官职,以示平衡。

陕西西安华清宫遗址的“海棠汤”浴池,可能为杨贵妃专用

陕西西安华清宫遗址的“海棠汤”浴池,可能为杨贵妃专用虢国夫人姓杨,名字没有流传下来。据记载,杨贵妃很小没了双亲,由叔叔抚养。虢国夫人身为三姐,年长几岁,或许有幸多受几年父母的疼爱。她嫁人之后也过得磕磕绊绊,丈夫死得早,留下一双儿女。以一己之力支撑家庭,原本并不轻松。

但事情的发展超乎所有人想象。随着妹妹得宠,姐姐的寡居生活变得异常丰富起来。虢国夫人与“身材高大”(《新唐书》里的原句是“干貌颀峻”,颀音奇)的有妇之夫杨国忠眉来眼去,两人比邻而居,屋宇相连,欢乐伊始,便不知日夜。虢杨二人还经常一同上朝,骑马并行,同缓同急,个中暧昧,长安遍知。

史书甚至暗示,虢国夫人与当朝皇帝,也就是自家妹夫的关系,同样说不清道不明。据《旧唐书》记载,唐玄宗闲居华清宫时,曾临时起意,要去虢国夫人别墅。禁军头领陈玄礼劝谏说,如果没有下达正式通知,天子不应随便造访臣下家里(未宣敕报臣,天子不可轻去就),玄宗这才作罢。在这个故事里,陈玄礼显然扮演了“忠臣”的角色,史官点到为止,没有多谈。

唐朝诗人张祜(祜音户)写过两首《集灵台》诗,其中一首提到虢国夫人,暗示更加明显:

虢国夫人承主恩,平明骑马入宫门。

却嫌脂粉污颜色,淡扫蛾眉朝至尊。

张祜说,虢国夫人得到皇上恩准,可以骑马直入宫门,她不喜欢浓艳的脂粉,仅仅“淡扫蛾眉”,便来朝见天下至尊了。以“淡扫蛾眉”比喻略施淡妆,便源于此诗。

虢国夫人为何偏爱淡妆?定是对自己的颜值有百倍信心。为何强调以自信的面容拜见皇上?君臣相见一笑,答案自在其中。

张祜出生时,唐玄宗已经去世二十多年,“淡扫蛾眉朝至尊”只能是张祜本人的文学想象。但我们可以推断,在张祜的时代,虢国夫人的美貌与多情,已然成为街头巷尾津津乐道的话题。

那么,虢国夫人究竟长得有多美?

咱们继续看图:

《虢国夫人游春图》总共只画了九个人,从里面找出虢国夫人,看似不难——其实异常复杂!许多专家都尝试过,得出的结论五花八门,到现在也没有达成一致!

找一个人有这么难吗?试试就知道。

这幅画里有四个人“撞衫”了。尊贵的虢国夫人应该无法忍受撞衫的尴尬,所以这四人可以首先排除:

撞衫的四人中,有两人应该是侍卫,一个处于队伍偏前偏左的位置,另一个偏后偏右,暗中呼应:

另外两个撞衫的是侍女,位置同样暗中呼应:

另外两个撞衫的是侍女,位置同样暗中呼应: 两人的发型属于双髻(髻音既)的一种,双髻是唐代侍女或者未婚女子的常见发型

两人的发型属于双髻(髻音既)的一种,双髻是唐代侍女或者未婚女子的常见发型 双髻女俑,唐代,西安博物院藏

双髻女俑,唐代,西安博物院藏其实不需要看衣服,仅仅观察马匹,你也能看出侍卫、侍女与其他五人的身份不一样。

其余五人使用的马具有两个细微区别,咱们仔细观察一下。

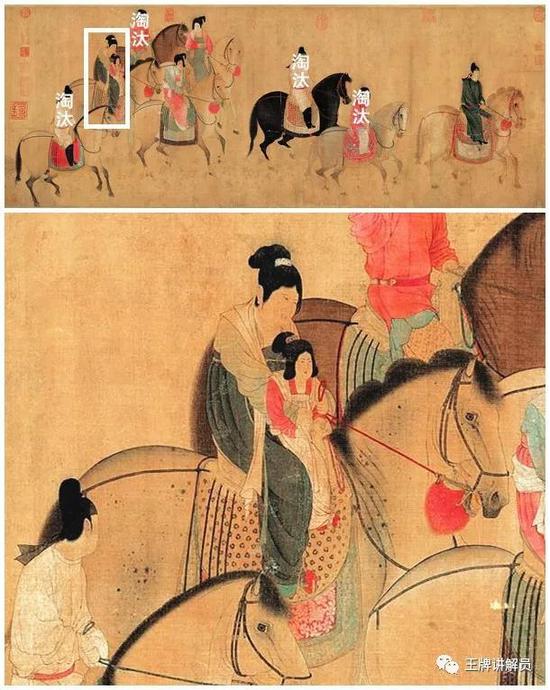

唐代马具大致分成两部分,一部分集中在马首,主要是各种带子,合称马笼头:

马笼头也称马络头、马辔头(辔音佩)。马口内隐藏了一段金属棍或金属链,称为马衔或马嚼子,与缰绳一道控制马头的活动。马衔两端各连接一只马镳(音镖),用来防止马衔掉出马口

画上所有马匹的马笼头基本相同,但其余五人骑乘的四匹马的马脖子下面,多出一个鲜红的缨穗:

唐代马具的另一部分集中在马背上,核心是马鞍:

唐代马具的另一部分集中在马背上,核心是马鞍: 固定马鞍的三条带子分别称为攀胸、韅(音显)和鞦(音秋),韅即腹带

固定马鞍的三条带子分别称为攀胸、韅(音显)和鞦(音秋),韅即腹带

马鞍后部有若干孔洞,穿有几条装饰性革带,称为鞘(音稍)。鞦可以是一条长带,也可以由三条短带连接而成,下垂的接头同样起到装饰作用,称为跋尘。

为防止马鞍磨伤马背,马鞍下面需要垫一块垫子,称为鞯(音兼)。鞯的下方还有一段织物,称为障泥,用来遮挡路上的尘土:

这块鞯的材质是兽皮,北朝民歌《木兰诗》提到“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”,可见鞍鞯与辔头的重要性。

另一个暗示身份差异的区别就是障泥。与侍卫侍女相比,其他五人使用的障泥明显长出一截,能够完全盖住马腹,更显雍容华贵:

其实并没有资料显示,鲜红的缨穗与较长的障泥是唐朝贵族彰显身份的标志,但我们依稀可以感觉到,画家可能希望通过这两处细节,体现其余五人的特殊之处。

其余五人中,有一人所骑马匹的障泥被遮住了,但我们依然能够看到鲜红的缨穗

其余五人中,有一人所骑马匹的障泥被遮住了,但我们依然能够看到鲜红的缨穗剩下五个人、四匹马,决胜的时刻到了。

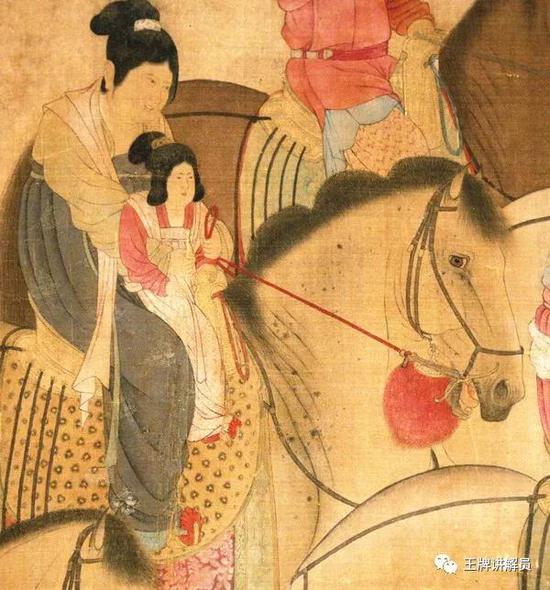

首先被排除的是同骑一匹马的成年妇女和儿童,因为她俩几乎处于队伍末尾,很难想象虢国夫人能够忍受如此边缘的位置:

不过,画家对这位成年妇女的描绘堪称全画的神来之笔:

不过,画家对这位成年妇女的描绘堪称全画的神来之笔:

她年纪较大,似乎有些紧张,一手拽紧缰绳,一手搂住女童,生怕有什么闪失。稍长的年龄与谨慎的心态都被画家表现了出来。

她的身份,专家主要有两种解读,一是杨贵妃的大姐韩国夫人,二是照看孩子的保姆。鉴于其谨小慎微的神态,保姆的可能性更大一些。

相比之下,保姆怀中的女童显得更加时尚,引人注目:

女童的发型属于高髻的一种,两鬓蓬松,髻上插了梳子,全身散发着与年龄不相符的成熟感

高髻女俑,唐代,西安博物院藏

高髻女俑,唐代,西安博物院藏女童是画中年龄最小的一位,绝不可能是虢国夫人,但她享受着异乎寻常的关注度。

画中九个人,有三人的视线落在她身上:

三位国夫人里,大姐韩国夫人与三姐虢国夫人生过女儿,莫非画中女童是其中一位千金?这样的猜测很难证实,也很难推翻,暂且存疑。

最后剩下三个人,两女一男,各骑一匹马,答案似乎近在眼前。

最有可能的答案,显然是位于画面中后部的两位贵妇:

两人梳着颇为招摇的堕马髻,仿佛美人曾经不慎落马,发髻一歪,顿生妖娆:

两人梳着颇为招摇的堕马髻,仿佛美人曾经不慎落马,发髻一歪,顿生妖娆:

堕马髻彩绘女俑,唐代,西安博物院藏

堕马髻彩绘女俑,唐代,西安博物院藏两人的衣装都是唐代女性的流行搭配,上身短衣,下身长裙,腰部和肩部裹缠一条长围巾,称为襦裙装。

短衣可以是单层的“衫”,或者带夹层的“襦”

短衣可以是单层的“衫”,或者带夹层的“襦”长围巾称为帔(音佩)

高头履,唐代,新疆维吾尔自治区博物馆藏

高头履,唐代,新疆维吾尔自治区博物馆藏 从冯忠莲和晏少翔的摹本可以看出,两位贵妇的服装使用了大量金线,贵气冲天

从冯忠莲和晏少翔的摹本可以看出,两位贵妇的服装使用了大量金线,贵气冲天有趣的是,两人衣裙的颜色是“互补”的,一人蓝衣红裙,一人红衣蓝裙。胯下两匹马也在用眼神交流。

似乎一切都在暗示,两位贵妇正是虢国夫人和她的姐妹。

古人也是这么猜的。

古人也是这么猜的。台北故宫收藏了一幅画,名叫《丽人行图》,挂在北宋画家李公麟名下,现在看来应该是明朝人的作品。《丽人行》本是杜甫一首诗,描写农历三月三日上巳节(巳音四)当天,杨氏姐妹与杨国忠在长安曲江边游乐的情景。“炙手可热”、“长安水边多丽人”等成语和名句即源于此诗。

如果见到《丽人行图》,你会觉得很亲切:

佚名《丽人行图》,明代

佚名《丽人行图》,明代台北故宫博物院藏,此画标题是明朝人起的

这幅画与《虢国夫人游春图》实在太像了。我们忍不住会认为,《丽人行图》的作者要么见过《虢国夫人游春图》,要么见过《虢》图的摹本,要么这两幅画的作者参考过同一幅更古老的画作。

有趣的是,《丽人行图》的作者按照自己的理解,修改了《虢国夫人游春图》的构图,来了一次“乾坤大挪移”:

两位贵妇被挪到靠近队首的位置。而且,《虢国夫人游春图》里的中老年保姆被替换成了年轻女子,与两位贵妇构成“贵妇铁三角”:

也许在明朝画家心中,三位贵妇就是三位国夫人。韩国夫人抱着自家女儿,秦国夫人回头看过来,虢国夫人则是最靠近观者、完全没有被遮挡的那一位。

又或者虢国夫人抱着自己女儿,行进在画面正中央,前方则是两位好姐妹。

抱孩子的女子处在整幅画的正中央

抱孩子的女子处在整幅画的正中央《虢国夫人游春图》里的九个人,除去四名侍卫侍女、一名疑似保姆、一名女童和两位贵妇,只剩下队首的那名男子没有揭示身份了。有人说他是开道的,也有人认为,他是杨国忠:

还有人觉得,他是女扮男装的虢国夫人。

还有人觉得,他是女扮男装的虢国夫人。 这可乱套了!怎么可能?

这可乱套了!怎么可能?从构图的角度来讲,在一幅以“虢国夫人”为主题的画作里,这位男子的地位似乎过于突出了。他是九人里个头最高的一位,只有他的马匹不与任何人的马匹重叠。

而且,他的马不仅配备了红缨穗和较长的障泥,更是留了个漂亮的发型:

三花三彩马,唐代,中国国家博物馆藏

三花三彩马,唐代,中国国家博物馆藏这种特意修剪出三撮长鬃毛的马,称为三花马。古代马匹还有剪出“一花”和“两花”的,都是为了好看。虽然没有资料显示,骑乘三花马的人一定是高级贵族,但画中的八匹马,只有两匹留了这种“发型”,实在特殊:

另一匹三花马的主人是保姆和女童

另一匹三花马的主人是保姆和女童又凭什么说这位神秘男子是女的?

从衣装来看,他全身上下没有一丝破绽,完全是唐代男性的典型装束:佩戴头巾,身穿圆领袍,腰系革带,脚穿长靴。

男子戴的不是帽子,而是头巾,学名幞头(幞音符)

男子戴的不是帽子,而是头巾,学名幞头(幞音符)圆领袍又称缺胯袍,缺胯意为袍身开衩

革带常常系有可以悬挂物件的小皮带,又称蹀躞带(蹀躞音碟谢)

长靴的学名是长靿靴(靿音耀),靿意为靴筒

三彩俑,唐代,陕西咸阳昭陵博物馆藏

三彩俑,唐代,陕西咸阳昭陵博物馆藏幞头的戴法:先用网罩套住发髻,再覆以头巾,以巾角在脑前后各打一个结

神秘男子脑后系结的两条巾角比较长,貌似比较硬,可能以金属丝为骨架

神秘男子脑后系结的两条巾角比较长,貌似比较硬,可能以金属丝为骨架虽然衣装没有问题,但这名男子似乎长得过于俊美,皮肤白皙,口若樱桃,没有留胡子,与画上贵妇相比,丝毫不减春色:

男装侍女图壁画,唐武惠妃墓出土,陕西历史博物馆藏

男装侍女图壁画,唐武惠妃墓出土,陕西历史博物馆藏 男装女俑,唐代,西安博物院藏

男装女俑,唐代,西安博物院藏 有人认为画上的侍卫同样是女扮男装

有人认为画上的侍卫同样是女扮男装虽然不能武断地认为,古画里凡是不留胡子的男人,不是宦官就是女扮男装。但如果和其他不留胡须的男性相比,这位神秘男子确实更偏阴柔:

(传)顾闳中《韩熙载夜宴图》,宋摹本,北京故宫博物院藏

(传)顾闳中《韩熙载夜宴图》,宋摹本,北京故宫博物院藏右边的红衣男子也没留胡子,但你不会以为他是女扮男装

更有专家认为,神秘男子的幞头下方,隐约透出波浪形发际线,暗示他平日里可能和贵妇们一样,梳着各种花哨的发髻:

不过,问题在于,即使神秘男子真的是女扮男装,我们也很难认定,“他”就是虢国夫人。

唐朝人对女扮男装的态度,似乎存在矛盾之处。一方面,大家都说唐朝社会风气开放,连“士流之妻”(士族门第的太太,《大唐新语》语)也会穿上老公的袍靴,出门游玩。

另一方面,从出土文物来看,宫里身穿男装的女子,基本属于伺候主子的仆人,地位不高:

男装侍女图壁画复制品,唐武惠妃墓出土,陕西历史博物馆藏

男装侍女图壁画复制品,唐武惠妃墓出土,陕西历史博物馆藏 《虢国夫人游春图》里的侍女同样穿着男式圆领袍,但发型与袍内装束仍是女式的

《虢国夫人游春图》里的侍女同样穿着男式圆领袍,但发型与袍内装束仍是女式的《新唐书》也记载说,太平公主曾经穿上“紫衫”(高级官吏的紫色圆领袍)、“玉带”(镶缀玉板的革带)和“皂罗折上巾”(以罗为质地的黑色幞头),为唐高宗与武则天跳舞。看到女儿打扮成帅哥的样子,高宗夫妇笑着说“女子不可为武官,何为此装束”,似乎暗示说以公主之尊,穿成这样并不妥当。

玉带(皮革带身已朽),唐代,江苏扬州市文物考古研究所藏

玉带(皮革带身已朽),唐代,江苏扬州市文物考古研究所藏不能把神秘男子视为虢国夫人的另一个理由是:他行进在队伍最前方。即使放到现在,让最重要的人物走在队伍开头也是一件奇怪的事,总得有一两名先导人员吧。

正常的出行队伍应该是这样的:

张瑀《文姬归汉图》,金代,吉林省博物馆藏

张瑀《文姬归汉图》,金代,吉林省博物馆藏 (传)李赞华《东丹王出行图》,宋摹本,美国波士顿美术馆藏

(传)李赞华《东丹王出行图》,宋摹本,美国波士顿美术馆藏而且,把主要人物安排在画面最右端不符合构图惯例。

《虢国夫人游春图》是一件横向打开的手卷,平日里卷成一轴,要欣赏时从观者右边往左边卷开,所以,位于画面最右端的神秘男子会第一个亮相。多数画家应该不希望观者第一眼就看到主要人物吧。

神秘男子前方的人物会不会被后人裁掉了?有可能,但可能性不大,一是因为画面整体布局平衡,不像缺了一截,二是神秘男子前方不远处是金朝人盖的骑缝章,距离此画完成时的北宋末年并不遥远

你现在应该体会到了,为什么说从画里找出虢国夫人非常困难,为什么各路专家至今没有达成一致意见——因为虽然每一种猜测都看似有理,但任何猜测都不足以成为唯一的答案。

《虢国夫人游春图》如同一片春天的园圃,借助绚烂的色彩和异常精细的笔触,把我们带入满眼锦绣的繁花之境,又让我们迷失在五彩斑斓、扑朔迷离的盛唐光景之中。

有没有一种可能性,画里根本没有虢国夫人?

这个可能性不高,因为这幅画迄今所知的最早收藏者,在画卷开头写下了完整的画名,告诉我们,虢国夫人一定存在于画中:

这幅画的全名是:天水摹张萱虢国夫人游春图。

这幅画的全名是:天水摹张萱虢国夫人游春图。题写画名的是金章宗完颜璟(璟音景)。他是最了解汉文化的金朝皇帝,擅长书法,喜欢诗文,也喜爱游山玩水,去香山打过鹿,去钓鱼台下过竿。北京城在他任内有了燕京八景,“卢沟晓月”“金台夕照”之类的说法一直流传到今天。

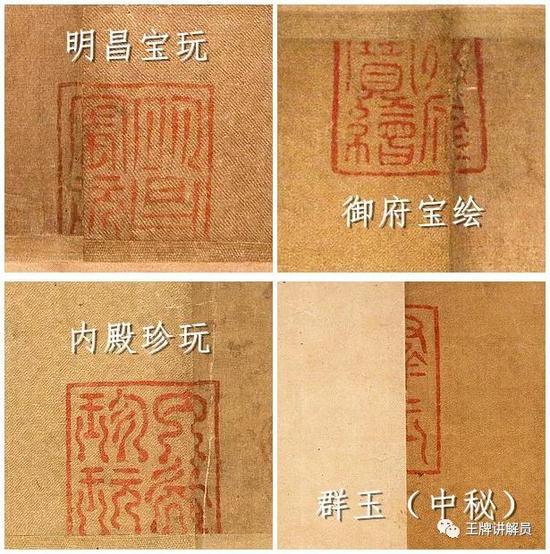

画名位置有金章宗的“明昌”收藏印,明昌是其年号

画名位置有金章宗的“明昌”收藏印,明昌是其年号 金章宗在画上的其他收藏印

金章宗在画上的其他收藏印金章宗说,这幅画名叫“天水摹张萱虢国夫人游春图”,意思是《虢国夫人游春图》最早由“张萱”创作,但我们见到的这幅是另一位画家“天水”临摹的。

张萱是唐玄宗手下的宫廷画家,以善画贵妇和婴孩闻名,可惜没有真迹存世。金章宗收藏过两幅张萱画作的摹本,都出自那位名叫“天水”的画家之手。

《天水摹张萱捣练图》,描绘了几位女性准备冬衣的情景,北宋,美国波士顿美术馆藏

一听到什么“临摹”“摹本”,有些人立刻没了兴趣,觉得跟“复制品”没有两样——那是因为你不知道这位擅长临摹的画家“天水”有多大来头。

那么“天水”是谁?

天水其实是地名,位于甘肃,是赵姓的发源地之一,被称为赵姓后人的“郡望”。金章宗以郡望代替画家的名讳,是为了表示尊重。

哪位赵姓画家有幸得到金朝皇帝的尊重?一般认为,“天水”暗指北宋皇帝宋徽宗赵佶(佶音吉),理由是金章宗佩服宋徽宗的艺术造诣,连写字都要模仿徽宗的书体:

(传)展子虔《游春图》,宋摹本,北京故宫博物院藏

(传)展子虔《游春图》,宋摹本,北京故宫博物院藏金章宗模仿了宋徽宗的特色书体“瘦金书”

宋徽宗是著名的艺术皇帝,书法、绘画都能来一手。只是多数专家认为,宋徽宗身为忙碌的皇帝,画艺再高,也画不了如此精细的人物画。《虢国夫人游春图》(以及《捣练图》)应该是他命令宫廷画师临摹的。

如此说来,那位没有留下姓名的宫廷画师,应是从宫里拿到张萱的原作,然后悉心描摹,完成了我们见到的这卷《虢国夫人游春图》。他如此尽心尽力,可能因为他的上司是一位眼光挑剔的艺术皇帝,也可能因为他不愿输给身边那些能干的同事,像是在汴京城里四处写生的张择端,以及忙于构思巨幅山水的小小少年王希孟(玩笑玩笑)。

三幅画的作者都没有在画上留下签名,但幸运的是,王希孟与张择端的名字出现在画卷后面的他人题跋里

《虢国夫人游春图》临摹完成后,张萱的原作在流传中消失,北宋宫廷摹本历经“靖康之难”,被金人掠至北方,数十年后得到金章宗的赏识,后被倒手多次,于清代再次进入皇宫,成为乾隆皇帝的案头玩物。清朝灭亡后,《虢国夫人游春图》被溥仪携至东北,后被成功缴获,拨交给辽宁省博物馆,从此结束颠沛流离的生活。

历史上真实的虢国夫人,却是在颠沛流离中结束生活的。

公元756年,“马嵬驿兵变”爆发,杨国忠、杨贵妃与韩、秦二夫人先后被杀(按《资治通鉴》)。虢国夫人获知噩耗,与杨国忠的妻子裴柔逃至百里外的陈仓(今陕西宝鸡)。当地县吏闻讯追来,虢国夫人情急之下亲手杀死一双儿女。裴柔高呼:“娘子为我尽命。”虢国夫人又挥刀送其上路,随后自刎,未死,被关入县牢,仍不忘追问县吏:“国家乎?贼乎?(你们代表国家,还是贼人)。”县吏回答:“互有之(两者皆有)。”虢国夫人遂亡,葬于陈仓城外。

这样的结局,杨氏姐妹的母亲不曾知晓。因为早在贵妃得宠之前,杨母便已离世,什么都没看到。

[ 后记 ]

[ 后记 ]《天水摹张萱<虢国夫人游春图>》是唐宋人物画的至精之作,也是辽宁省博物馆的镇馆之宝,深藏库房多年,极少露面。辽博从去年底推出《传移模写:中国古代经典绘画摹本展》,将此画置于最醒目的第一排展柜中,机会难得,不容错过。展览将于清明节后结束,具体闭展日期尚未确定。

《虢国夫人游春图》是一幅让人心绪复杂的作品:画面至臻至美,画里的主人公却备受争议。以至于你要小心控制你的赞美,让赞美稳稳落在画面上,落在画家身上,而不触及真正的虢国夫人。

如此烦恼,古人也有。

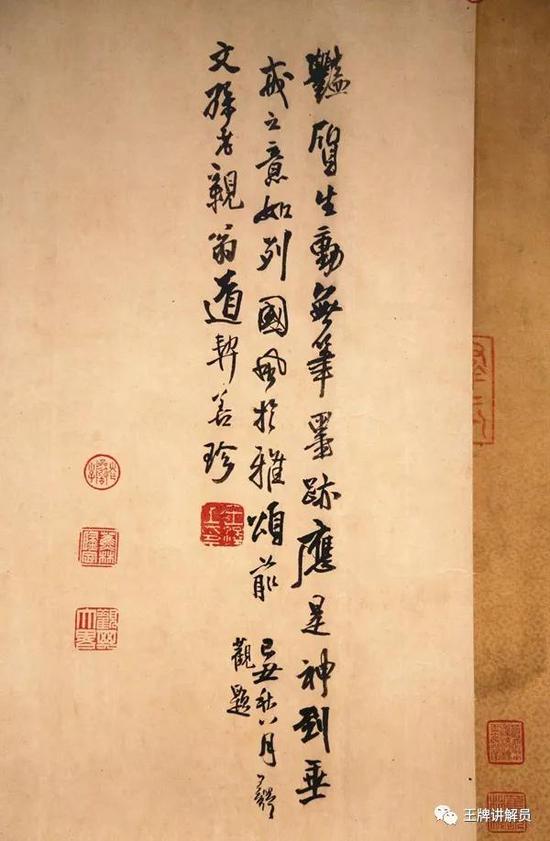

这幅流传近千年的古画,卷尾只留下明末清初书法家王铎一人的题跋(也不排除别人的题跋被古人裁掉了),他的措辞相当谨慎:

王铎题跋:艳质生动,无笔墨迹。应是神剑垂戒之意,如列“国风”于“雅”“颂”前。文孙老亲翁道契善珍。己丑秋八月,王铎观题

王铎评论说:画得不错,应该有讽谏之意,如同《诗经》特意把思想性更强的“国风”放在“雅”“颂”两部分之前一样。

见到美色,却不能夸赞美色,愣说画得美是为了突出思想性,是为了告诫观者要警惕美色——找到如此安全的角度,实属不易。

至于画中哪位是虢国夫人,私以为观者不能太过当真。毕竟,这幅画源自北宋画家的“再创作”。我们无从知晓张择端和王希孟的那位同事在临摹时有没有注入个人色彩,甚至不知道摹本的尺寸是否与原作相同。

你可以回到文章开头,再次品位画上的无数细节,会发现虽然都在骑马,每位骑手的姿态却各不相同,就连马匹的“发型”也各具特色,点点细节无一不体现着宋代绘画的写实技巧与细腻画风。虢国夫人即使仍在画中,也一定沾上了宋人的气质。

你觉得呢?