寻找凡·高传奇:不靠既定程式 而是信步而行 凡·高就是自由

1888年12月,法国普罗旺斯阿莱斯小镇的黄房子里,在经历了一场与高更的激烈争吵后,凡·高精神崩溃,割掉了自己的耳朵。这个事件似乎成了凡·高的死亡预告,两年之后,他选择了自杀。

从开始荷兰之旅的那一刻起,我就一直在回想凡·高的诸多传奇。海牙到阿姆斯特丹,城市的角角落落里铺满了凡·高的元素,自画像、向日葵、星空、麦田,林林总总,热闹有余,意外不多。拜各路赏析家所赐,现如今,凡·高成了符号,多少有些干瘪。他要么是现代唐吉歌德,粘合着天赋异禀、风月轶闻、精神疾病与古怪行径;要么成了开通天眼,望尽时代焦灼的荷兰版尼采。可惜,赏析家们搞错了主语,凡·高只是一个画家,他一生的绝大多数时间耗在了疯狂学习与揣摩绘画技术上,这并不是文学式的抒情所能够驱策的。即便如其自述,他“观察世界的方法与别人不同”,这种不同也不是情怀的结果,相反,只可能是其原因。

寻找凡·高的视角,是我此行的惺念。凡·高美术馆提供了一个线索,“割耳事件”主题区的文字说明里讲道:高更的创作,基于“回忆”,而凡·高无法认可,他坚持绘画应表达“看得见的真实”(visible reality)。

高更与凡·高,两人的艺术追求,方向一致,所以他们才能建立友情。学院派的高更无法忍受法国巴比松画派的拘谨,卢梭那种反复写实的田园风格,在高更看来是在抑制与损耗生命力(图一)。他转而向原始部落求助,浸淫于粗糙、狂热与奔放的部落艺术中,逐渐闭上双眼,习惯通过拼接与重组迷狂体验的记忆,来实现他的自由创作(图二)。

图一:泰奥多罗·卢梭《枫丹白露森林的黄昏》(1848),卢浮宫。

图一:泰奥多罗·卢梭《枫丹白露森林的黄昏》(1848),卢浮宫。 图二:高更《布列塔尼的猪倌》(1888)

图二:高更《布列塔尼的猪倌》(1888)与高更相仿,拘谨的写实给凡·高造成的伤害更加直白。业余画家起步的凡·高,在1885年之前几乎完全依靠自己对乡村生活的朴直观察与经历进行创作,而他在这时期的一系列农民、田园主题作品,却受到来自学院派的画家朋友的批评,他们嘲笑他画得实在太假了,根本就是在画漫画(图三)。

图三:凡·高《食土豆者》(1885),凡·高美术馆。画中农民方形的鼻子、唐突的下巴、失真的光影、僵硬的衣褶,均被他的朋友嘲笑。但凡·高自己认为,农民俯身于土地,色彩也与土地融为一体。仔细看农民拿着餐刀的手,眼神与身形,能说凡·高笔下的农民“假”吗?

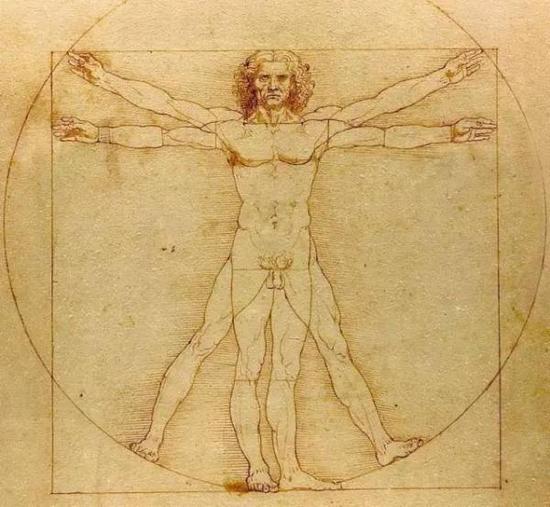

“真实”是绘画的根本诉求。在很长的时间里,“呈现真实”(现实)的方法几乎锁定于精确模仿视觉对象(写实)。文艺复兴后,写实精确度的迭代,一直充当着旧艺术风格的掘墓人,其背后则托付着人对自身观察力与行动力一浪又一浪的信心膨胀。达芬奇们逼真的人体线条与肌肉纹理,给中世纪毫无人味的宗教绘画送了终(图四);巴洛克艺术直面主导现实世界的各种不规则性,又给迷恋规则与对称的文艺复兴艺术当头一棒(图五)。诸如巴比松画派或者现实主义风格,不过是这条后浪搏杀前浪的狂飙之路上的一个中转站而已:它以描摹自然风景的精确度著称,通过复杂的线条与调色,画布上的树叶甚至都让人产生了摇落它的冲动。

图四:达芬奇《维特鲁威人》,学院美术馆。对称性。

图四:达芬奇《维特鲁威人》,学院美术馆。对称性。 图五:达维特《劫夺列宾女子》(1799),卢浮宫。不对称性 。

图五:达维特《劫夺列宾女子》(1799),卢浮宫。不对称性 。然而,极致的精确性追求,却存在某种内在矛盾。无论现实抑或写实,从时间序列上说,“实”都是在“现”和“写”之后。如果你是一个诚实的人,不是那种开口闭口“气韵”、“境界”或者“天人合一”的通玄大师,就不得不承认,至少在绘画、音乐等艺术创作中,“实”只是“现”与“写”的结果。而“现”与“写”的发起者与主导者既然是“人”,“实”也就是“人”的结果,更确切地讲,是“我”的身心作用结果。所以,“现实”的原因,并非将要画下的物理对象,恰恰是写实者本人;“现实”的形式结构,也不是单纯复印事物的物理形象——复印是不可能的——而是写实者绘画时心象与物象的叠加与融合;而“现实”本身,与其说是“这个现实”或者“那个现实”,不如说是“我看到的这个现实”、“那个现实”。酝酿于巴比松画派的现实主义格调,无论其表述如何与人本主义挂钩,但其反复写实的技法,难免于不断剔除着写实时画家自我的因素,把主导权让渡给描摹的对象。为满足精确性所动用的复杂线条与调色,反而掣肘着画家的表达自主与自由。(图六)

图六:柯罗《拾穗者》(1857),奥塞美术馆。

图六:柯罗《拾穗者》(1857),奥塞美术馆。精确性与简单性的调和,兴许是时代交给画家的一道难题。凡·高与高更对日本版画(浮世绘)着了迷,想要从中寻找到某个均衡点。凡·高感慨,说他很羡慕日本人,说日本人只需要用寥寥数笔,就能准确画出他们想画的东西(图七)。他们确实也那么做了,广州一位赝品画家曾经点着烟深沉地说:向日葵其实很简单,两百多笔就能搞定。两人的不同在于,高更尝试通过“回忆”来捕捉心象与物象的叠加;而凡·高则在视觉观察中“即时性地”(instentaneous)捕捉两者。他所强调的“看得见的真实”(visible reality),也许更加准确的意思是:“正在看见的真实”(being visualized reality)。

图七:歌川广众《大桥骤雨》(1857)。线条、色块清晰简单。

图七:歌川广众《大桥骤雨》(1857)。线条、色块清晰简单。“正在看见的真实”,这是我对凡·高视角的理解。它不是一个简单的“看见了的”静态图像,而是一个正在通过我的“看”而在我的心灵当中不断生成与呈现的动态景观。并且,这种动态景观的呈现,既不依赖于解读绘画作品背后的叙事,也不依赖于启动自己已有的行动记忆,而是通过不求调和的色块间的刺目反差,赤裸裸地当即冲撞看客的视觉,令人避无可避(图八)。

图八:凡·高《麦田上的鸦群》(1890),凡·高美术馆。黄、蓝、黑、红、绿,五种颜色的对比冲撞,相互之间刻意不调和,不设置色块的过渡地带。

呈现动态不是凡·高的创举,在之前的荷兰画派花卉画与早餐画中已蔚然成风。许多漂亮的花朵插在一个瓶子里争奇斗艳,瓶子旁边时常还摆放着一个海螺、贝壳之类的物件,或者某些昆虫在爬行。这些静物作品让人感觉画家对放在自家窗台上的花瓶的描绘是如此逼真。可是大家都上当了,这不是现实,而是如假包换的想象。如果你拥有植物学、昆虫学和历史学的先期知识或者行动记忆,那么你就能发现,画里的花不可能同时出现在一个瓶子中,它们分属于不同的季节和不同的地域;在荷兰也找不到那些海螺和贝壳,它们静静地呆在印度海岸上的某片沙滩里;昆虫们也许只是某位昆虫学家出版的彩图本中的异域物种,如果让它们出现在荷兰,将会是一场灾难。这位骗人的画家显然不是在画一个繁花似锦的窗台静物小景,而是想呈现大航海时代的浪涌,以及处于浪潮中心的荷兰人,他们心灵视野的动态生成与激昂扩张(图九、图十)。

图九:洛兰特·萨弗里《静物》(1624)。画中共有63种花卉和44种动物。

图九:洛兰特·萨弗里《静物》(1624)。画中共有63种花卉和44种动物。

图十:大博斯查尔特《瓷瓶中的花》(1618),莫瑞泰丝皇家博物馆。画中的花卉分属于不同季节,郁金香刚被引入荷兰不过二十年,右下的海螺与贝壳来自印度洋地区,窗内与窗外暗喻着大航海时代中的荷兰走向世界。

但是,我们却很容易受到凡·高作品的感染,哪怕我们完全不了解他所画事物背后的故事。草垛在燃烧、麦田在翻滚、房屋在生长、星空在飞旋、天地在崩撞(图十一),它们不是为了什么或者因为什么画外音而在那里涌动,它们一直就是那么动着。运动是事物自身所本有的情态,只有在那种无需溯因的运动中,事物才实现了自己的真实。

图十一:凡·高《星月夜》(1889),纽约现代艺术博物馆。天空螺旋,如万川汇流,星月同大,打破众星拱月的陈词滥调。

凡·高拥有一种独特的自信,他相信人的视觉是天然的调色板,画家该做的,不是自认聪明地调和色块,给它们安排层次,建立透视,而是把他在观察瞬间所捕捉到的颜色心象,如实且浓烈地呈现出来,至于这些色块的强度、融合与层次,那是看客双眼的自然自由。他显然将色彩更多地视为一种心理对事物的应激,这种应激会随着看客的视角、位移、心跳、心情等因素而变化(图十二),所以在整个欣赏过程中,投射出了看客们多少有些莫名的动态视觉体验。

图十二:凡·高《出双入对》(1887),凡·高美术馆。画中有多少人?右边一对情侣左侧,在色彩中还隐藏着两个人。这是一个视觉基于距离自主重组色块的实验:远离图片看这两人,他们与树上的花区别不大;走近一些观察,可以清晰发现他们是人;非常靠近观察,又并不像人。

持续的应激,也是视觉建立事物形式的过程。设想一下,在没有触觉、听觉、味觉、嗅觉参与的情况下,仅用视觉如何分辨事物?大抵只能依靠颜色,颜色的不同构成了事物的边界。如果只是一色,那真就“色即是空”了。因此,由线条所构建的形式,说到底仍然是颜色。哪怕是素描,也须借助素纸与笔芯的色差来实现线条的形式功能,孔夫子所谓“绘事后素”,说得就是这个平淡的道理。

所以,在一幅画中,“看得见的真实”就是“看得见的颜色”,“正在看见的真实”也就是“正在涌现的颜色”。传统的构图无法充分兑现那种色彩的涌现。发现透视法后,“光”这种色彩几乎主导了绘画作品的形式构成。“光”提供给图像以焦点,围绕这一焦点,其他形象依次出现,并构成相互之间的视觉逻辑。你无法想象,在一幅透视法的杰作当中,你可以从某个乌黑的角落出发去观察整个作品。(图十三)“光”在构成图像的视觉逻辑以后,同时也限制了观察的路径。我们只能从“光”开始,才能理解某幅画,读懂某个情景,这应该是不少人赏画的体验。

图十三:伦勃朗《夜巡》(1624),荷兰国立博物馆。你能否设想,从画面左上昏暗处的帷幕,或者右上昏暗处的木杆,又或者左右远景处的某个人物开始,观察和解读整幅画?光效已经规定了观察的出发点必须放置于画面正中间强光覆盖的两个人物,其他人物和事物均通过他们而建立相互关联。

不过,“光引之路”似乎存在一些不合理。在人尚未与对象建立起某种清晰的意义关联之前,有谁能像柯南那样一上来就锁定观察的焦点,并顺而推理出全部真相呢?常态之下,人运用视觉进行观察的方式,更多地是点状分布与连接,而非树状分支。除非你是明确“为了相亲”(意义关联)才去见一个女孩,你兴许会预先盘算好观察女孩的出发点与推理方式,相貌、身材、个性、品格,诸如此类的关键点以及彼此之间的次第已埋设在你心中,见面的过程不过是想方设法按照既定路径来走。如果只是一般的路遇,你对女孩的观察,常常是分散的,视野所及之处随机采集信息——她画了眼线,戴着美瞳,穿连衣裙——然后逐渐链接这些点,形成对女孩整体的形式化判断:她似乎心情不佳。

我觉得,至少到了维米尔那里,可能已经意识到了传统的不自然与失真。维米尔的高超,并不在于光影的精妙交映,而在于对“光”的稀释:他似乎想把“光”渗透到其他形象的内里,淡化焦点,也可以说让焦点充溢画面的每个角落(图十四)。这种稀释才创造了维米尔宁静淡雅的风格。

图十四:维米尔《倒牛奶的女仆》(1658),荷兰国立博物馆。左上的窗户规定了“光”的来源与角度,女仆无疑的作品的焦点。但是光效所产生的明暗对比并不强烈,哪怕是光无法照见的窗户右侧挂着竹篓的角落,或者窗户正下方桌子面向看客的立面,维米尔仍然分配给它们充分的光效。我们完全可以从画面那些相对较暗的角落开始观察,“光”融释于整个图像。

凡·高比维米尔走得更远。“稀释”光,仍无从逃脱“光”的造作。更干脆一些吧,不要光。假如“光”也是一种色彩,那么它就没有权利比其他色彩更占据中心,其他色彩也没有义务必须接受“光”的调和。“色彩平等”给予我的冲击,不亚于凡·高更为出名的“点彩画法”。我可以随意进入画中的任何一个角落、任何一处色块,把它作为观察的起点。周围的色块与起点形成激烈又和谐的反差,使得它们已然不可遏抑地向我的本位涌来。受到这种“今日适越而昔至”般的视觉刺激,我动身出发,进入旁边的色块,新的周围又如约而至。如此反复,直至整幅画面如多米诺骨牌一样全部袒露。“色彩平等”为看客创造了一种开放自主的观察路径,任何起点在观察中均是合法的,引领视觉移动的力量则源于色彩的强烈对比。看客并不需要依循“光”或者别的什么陈规,按部就班地“复制”画家的观察路径,走自己的路即可,建构属于自己的作品形式。(图十五)打开建构形式的自由空间,这是更深意义上的一种“动态呈现”。凡·高的许多作品,看客们说不清楚他到底想表现什么事物,透视法的焦点在哪里(图十六)。也许我们不该问凡·高想要表现什么,该问一问自己,你看到了什么。

图十五:凡·高《咖啡店女老板》(1887),凡·高美术馆。整个画面无光影。远景中黄色的椅子、蓝色的咖啡壶和咖啡罐;近景中女老板红色的帽子、黄色的啤酒杯、绿色的墙体、红色与黄色的桌缘,构成斑斓的色差,不断吸引视觉的移动和搜索。我们可以从画面的任何一个角落出发,靠着色差来完成对政府作品的观察。

图十六:凡·高《杏花盛开》(1890),凡·高美术馆。色彩不一的蓝色天空铺满整个画面,与杏花的白、花枝的绿形成色差,天真平静、生机勃勃。你能说出凡·高画这幅画时的视角在哪里吗?这是凡·高送给他刚出生的小侄子的受洗礼,当时的凡·高正在病院接受精神治疗。

凡·高与自由是相关的,即便你说凡·高就是自由,我也不会反驳,因为他的方法,营造了自由解读的空间,看客们不需要揣摩和遵循画家的逻辑,他们各自的观察,即是在为作品建立逻辑。靠近凡·高,不是依靠既定程式,而是通过信步而行,这是我心中凡·高的笔端如此纯粹与天真的所以然,在他那里,见不到权力的系谱。对于所谓“自由”,你我见地未必一致。但是,正因为你我谓之自由的不同,自由才有价值。在相互不伤害的前提下,我们坦诚地循着各自的自由各自生活,正如凡·高用画笔所做的那样。我相信,无论出发的地方相聚多么遥远,终点可会。愿自由与你常伴。