上海:一个湖南农村外来妹的婚姻家庭

孟珍告状

“每个人都说我是傻瓜”,谌孟珍讲。孩子在她怀里咿咿呀呀,谌孟珍给孩子喂水喝。她26岁,穿着藕粉色花边衬衫,蓬乱的碎发下一张黝黑的脸,不甘、倔傲,又天真,说话时眼睛直直地盯着前方,偶尔闪过一丝自嘲的笑。

她是纪录片《毛毛告状》的主人公。1993年夏日,中国第一批纪录片栏目之一、上海电视台的《纪录片编辑室》播出了《毛毛告状》,讲述民工潮背景下,湖南“外来妹”谌孟珍,带着3个多月的女儿毛毛,要求39岁的上海男友赵文龙认亲。腿脚有疾的他却称自己生育力欠缺,一路躲着不认孩子,不得已,谌孟珍一纸诉状将他告上法庭。

谌孟珍。《毛毛告状》截图

看过《毛毛告状》的作家王安忆一直记得谌孟珍的样子,她在书中写,小说和电影曾经描绘了许多农村保姆的形象,她们大都贤良、逆来顺受,但谌孟珍全然不是这样,她是那么真实,“她非常勇敢……她才不管自己的形象如何,她就是要向这城市讨还自己的权利。”

影片采用实时跟拍。上集播出后,法院还未宣布DNA鉴定结果,掀起的孩子户籍争议就涌动在上海的街头巷尾:“孩子究竟是谁的?”——下集播出时,收视率一度飙升到36%,成了《纪录片编辑室》多年来收视率最高的节目。

异地恋情、未婚先孕、DNA鉴定与民事诉讼……这个在90年代上海的“前卫”故事,结局看上去美满:孩子是赵文龙的,他们也在同年结婚。节目组还特意为二人办了酒席,补拍了一个“大团圆”。

纪录片《毛毛告状》。 来源:央视网(26:57)

靠官司“赢”来的家,距《毛毛告状》首播过去28年了,覆盖了一个女性三分之一的生活历史。5个月前,我在上海见到了谌孟珍,她54岁,留着干练短发,白发夹杂其间,面容依旧瘦削,她看起来舒缓又放松,靠着沙发不时开怀笑着,或与赵文龙斗嘴几句。提及最初接受拍摄《毛毛告状》,“那时候就是这么天真”,她感叹。

不同于判决的尘埃落定,日常生活是复杂、混沌、无解的。婚后的漫长岁月里,谌孟珍经历过好几次崩溃。“我进来(这个家)的时候就没想过要过上好日子,没有希望也就没失望。”

崩溃的爆发关乎压在身上的生计,城市对一个外来者的凝视,还有在贫穷和疾苦中的爱人如何生活,又如何在拉锯中保有自我、尊严和爱。

这些,谌孟珍一一挨过了,现在,她想重新讲一遍自己的故事。

告状

饥饿、黯淡,这是1993年6月,谌孟珍与毛毛被逼入的窘境。在上海长宁区茅台路一间8块/天的地下旅馆内,谌孟珍一天只吃一顿,一碗饭淋点肉汤。因奶水不够,毛毛半夜总会饿哭。两人多是白天补觉。房内,一张单人床,一个衣柜,挤着母女俩,谌孟珍极少外出。她想把力气省着,留到下次开庭——她已向北新泾人民法庭提交诉状,要求男友赵文龙承认毛毛,尽到抚养义务。

谌孟珍和毛毛住在地下旅馆。《毛毛告状》截图

之前为了写诉状,因律师恰好不在,她搂着毛毛在律所门口蹲了几小时,碰上一场大雨,发了高烧的毛毛一下烧掉50块医药费,到6月中旬,她只剩20多块了。她想过抱着毛毛露宿街头去,“讨个饭总归有的吧?”谌孟珍不是没想过会败诉,那她要挨个换法院去告,“总归有天亮的那一天。”

那时,《纪录片编辑室》栏目的编导王文黎正筹划拍一部有关民工潮的纪录片,80年代以来,城乡人口的自由流动开始解封,大批农民进入城市打工,到80年代末形成了高潮。她恰好通过线索爆料得知此事,前往旅馆拍摄。媒体的介入,为谌孟珍增添了胜诉的信心。

此前,谌孟珍与在三轮车厂工作的赵文龙相恋并同居,1992年4月怀孕后,这个因小儿麻痹症,右腿残疾的39岁男人,深信她有所不忠:谌孟珍曾给赵文龙的朋友做过保姆,有天晚上帮忙看孩子,回来晚了,围巾又落在那儿;怀孕后,赵文龙一下觉得日期能对上,得此推理。

赵文龙。《毛毛告状》截图

为此,两人吵了近3个月,赵文龙拿烟灰缸砸她,谌孟珍抓起身边能砸的,一一回击。谌孟珍说,她背地里找人哭过,但面对赵文龙,绝不能透出半点难过,否则就被看笑话了。她多次对赵文龙表态,都是成年人了,不必靠污蔑她来逃避责任,她只要赵文龙认错,承认是自己没本事讨老婆要孩子,她会去流产,不要他一分钱。然而,赵文龙始终拒绝承认毛毛。

毛毛在肚里6个月大时,谌孟珍独自回到湖南安化县的老家,这期间,她始终保持着强势,向父母表示:要么收留,要么自己走人。父母怕她离家出走,没敢多问她的情况。

每天,谌孟珍睡好懒觉,到地里挖菜洗菜,她哥哥是包工头,她负责给工队烧饭。谌孟珍记得,那时她能吃能喝,也不失眠,偶尔听见几句闲话,“就一副死猪不怕开水烫的样子”。但肚子越大,她越能感受到家人微妙的态度,母亲常躲着她哭,特意托人劝她另找个人出嫁;一个嫂嫂碰到她,脸上总透着不悦。

谌孟珍的对抗,多是近乎固执的沉默。待产时,她只想吃一样东西,甜酒酿,憋着不和母亲说。她想着,要是做出来了,那个嫂嫂也要吃,指不定自己吃得还比她少,“不合算了。”后来碰巧一个亲戚送了一盆甜酒酿,她藏橱柜里,偷偷舀着吃了两天。

吃完后的第十天,她在1993年2月的一个深夜,迎来冬日的第一场雪,那场雪下得异常大,能盖过人的半条小腿,她的妹妹摸黑跑在山路里,找来村里接生的赤脚医生——谌孟珍把孩子生下来了,8斤半。

这个小孩,是当时谌孟珍眼中“报复的工具”,想到小孩以后要吃要哭要闹,赵文龙一个残疾人肯定应付不来,“就很开心”,谌孟珍要看着他惨,她坦言自己甚至是靠这种情绪撑过那段日子的。可当这个肉嘟的生命真正出现在眼前,她后悔了。

“这不是把一个无辜往坑里带了吗?”照顾毛毛时,她的笑容让谌孟珍心绪愈加矛盾。小孩真要给他?他能照顾好吗?以及,她好像没那么恨赵文龙了。到5月,她还是决定去趟上海和赵文龙讨个说法,如果赵文龙不认孩子,她也做好了独自抚养孩子的打算:毛毛交给母亲,自己外出打工。

谌孟珍给毛毛喂水喝。《毛毛告状》截图

刚到上海的3天里,她拿着两人之前签好并写着“小孩是谁的、谁负责”的纸条,在赵文龙小区门口守着,那时他每月拿着150块钱,面对做DNA鉴定的要求,多是神情淡漠,不说话,更不表态。被堵得心烦,他干脆跑亲戚家住。“没得救了” ,谌孟珍抱着毛毛走,从街道居委、到派出所,再到法院,她没再找过赵文龙,“就法院见”。

纪录片《毛毛告状》的主要情节,就是对这场判决的实录:7月12日开庭那天,气温38℃,谌孟珍一手撑伞,一手抱着毛毛,走向烈日下的法庭,赵文龙慢悠跟在后头。就座后,他右臂挎着椅背,有些心不在焉地撇着嘴,谌孟珍则坐在长凳另一端。

赵文龙和谌孟珍在法院。《毛毛告状》截图

审判员宣判毛毛为赵文龙亲生时,他面无表情,被喊了两次,他才回过神,头依旧斜视,“这鉴定具有法律责任的吗?”这次,他有些颦蹙地抿着嘴,并将60块钱的抚养费砍到30块钱。

“我要的是个真理!不是要的这钱”,谌孟珍回忆,当时火气一下上来了,律师说不写经济诉求,官司不好打,她才加上抚养费。60块已是考虑到赵文龙的经济能力,象征性要点,这钱想养个小孩远远不够,没想到赵文龙还要赖,一下觉得只写60,都把他看得太重了。

后经法院协商,谌孟珍接受将抚养费降到每月50块,虽然和毛毛的后路具体怎么走,她心里也没底,但给判决书签字时,还是笑出了酒窝,“至少(判决)还了我清白。”

谌孟珍说,让赵文龙出60块抚养费是“看重了他”。《毛毛告状》截图

爱恋

如今提起这场“告状”,谌真宏还是为姐姐感到不值。他原先在长沙做水泥工,收到姐姐的求助信息,在她即将露宿街头时赶到上海。他很少听姐姐谈到赵文龙。只听她说过,当初和赵文龙在一起是“看他造孽(可怜),同情他。”等开庭第一次见到赵文龙,谌真宏甚至怀疑姐姐脑子出了问题,但他知道,“反对(她)是无效的。”

在谌真宏眼中,姐姐性格倔强而独立。小时候,家里4亩多地,等放学了,大家都要下地干活,谌孟珍因总是生病更受宠些,“竹编打她打得少。”要是挨打了,她会连着几天不吃饭,但活还是会干,割猪草、放牛、砍柴。谌珍宏记得,姐姐11岁左右上山砍柴,山路来回半天,一担柴背个30来斤。到14岁,她最多能背130斤。

谌孟珍老家在安化县村里的一个半山坡上。受访者供图

对于这个有着7个小孩(谌孟珍排老四)的务农家庭,地里的水稻、花生、玉米等,一年下来仅能换得几百块的收入,勉强维持着开销,小孩上学的话,基本处在一种难以为继的状态。谌真宏解释说,小的开始读,大的就没得读,“它是循环的。”

“哪一个想天天去干活呢?”谌真宏回忆,改革开放后,伴随户籍制逐渐松动,老家的年轻人,基本是过了16岁,一茬带一茬往外跑着去挣钱。但比较下来,他觉得还是姐姐的开店生活更轻松、滋润些——小学五年级辍学后,谌孟珍先是在家做了好几年农活,再去镇上做纺织工,快20岁时,靠省吃俭用的3000块开了间裁衣店。

尽管这间店保证了谌孟珍的经济独立,她心里对城市始终有着单纯的向往,她想一个人去那儿玩,“开心就OK。”

1991年7月,她在晚上抵达上海南站,就带了几件衣物,拎在小布袋里。站内汹涌的人潮,让她在找出口时有些手足无措。等一个提前联系好的老板开车接到她,谌孟珍突然怕被卖了,不断强调自己身上没钱。

到了闵行区七宝镇(接近郊区)这家车厂,她有些失望,这儿还没安化县繁华。谌孟珍吃住在厂里,负责给工人烧饭及打扫卫生。她吃得不习惯,偏甜;普通话则让她别扭,干脆沉默。老板娘的吩咐讲的上海话,谌孟珍听完,总是直直盯着她,让她再讲一遍。

与她在工厂的拘束相比,赵文龙洒脱得多。谌孟珍至今记得见他的第一面:他慢腾腾走在阳光下,头梳得亮亮的,穿件干净T恤,“看着很清爽,给人一种舒服的感觉。”

赵文龙高中学历,在厂里负责画图纸。谌孟珍回忆,他工作日多是早9点吃好饭,到办公室和兼为朋友的厂长吹牛,下午3、4点回家。他爱喝酒、打牌,那时人瘦,腋拐一撑就起,上楼一登俩台阶,两个拐杖“噼里啪啦”,走得可快,“2楼算什么,他5楼照样去搓麻将。”

最初二人的关系,多处在一种懵懂状态。赵文龙主动搭讪,她忙着洗菜、削土豆,走哪,赵都跟着。谌孟珍想开个玩笑,进厨房时,顺手藏起两只腋拐,气得他和老板告状。谌孟珍说,自己没啥社交圈子,只有和赵文龙相处时,才感到放松。尤其他那种特有的松弛感吸引着她,“跟他一起的话就能够互补。”在谌孟珍眼中,赵文龙是聪明、文雅的,至于喝酒打牌,意味着朋友多,能来事儿。

1991年年尾,谌孟珍清了宿舍,她“玩”够了,觉得在老家开店过得也不比在上海差。她没想再来上海,也没考虑和赵文龙过一辈子。

到家后,她每周都会收到赵文龙的信,有时能写满两页材料纸,谌孟珍没回过信,她觉得自己写字不好看。但收了近3个月信,她选择回上海。

她至今记得一封信里有句话:你有勤劳的双手,我有聪明的头脑,我们一起改变命运,过上好日子。“开始心动了,就出来了。”

回上海后,二人开始同居,谌孟珍看到了赵文龙的另一面。如刺猬一般,因他父亲开口叫他就是“坏脚、坏脚”,父子几乎无法沟通。有时正吃饭,赵文龙会直接摔碗,把桌上的菜扫掉。有次,谌孟珍瞅见他父母把菜藏着没给他吃,上完夜班回来的赵文龙,仅是心满意足地吃着油条泡饭,看着那一幕,谌孟珍差点掉泪,“我就感觉,唉我的天,他这么傻。”

这段恋情,谌孟珍并不避讳同情占比更多。怜悯催生着与他组建家庭的念想,她想着要在这个家蹲下去,让赵文龙过上正常生活:不管吃好吃坏,一家人能一起吃就行。还有一个原因,是两人无论如何吵架,赵文龙绝对不许父母插手,“我知道走进上海的家庭有多么艰难,那至少自己的男人是能够保护你的。”——当然,那时谌孟珍还未怀孕。

支撑

法院判决后,庭审本该结束,编导王文黎突然抱起毛毛走向赵文龙。

“那个时候情不自禁就闯进镜头,这是你亲女儿,怎么可以不抱一下就走?”王文黎回忆。

毛毛哇哇哭着,赵文龙手臂半悬,不太敢接,被毛毛蹬了几下,心理防线似乎一下瓦解,他也哭了。镜头转向另一侧,谌孟珍捂着脸抽泣。

庭审结束后,两人都流了泪。《毛毛告状》截图

谌孟珍。《毛毛告状》截图

隔天,赵文龙给谌孟珍写了封忏悔信,托王文黎交给她,希望与她重归于好。他在信中说,在他不幸的40年里,能遇到孟珍,是不幸中的大幸,才使自己做了父亲。“这对我这个残疾人来说,是多么不容易啊!因为从现在起,生活中升起了希望,看到了将来……”

赵文龙写给谌孟珍的悔过信。《毛毛一家二十年》截图

收到信后,谌孟珍特意在午后找了条僻静小路见了他,两人坐门墩子聊了近一小时,毛毛在她怀中安睡着,她最终选择原谅。“他能够低下头,给小孩一个完整的家很重要。”其实,自《毛毛告状》下集播出,不断有人到旅馆找过谌孟珍,希望与她结婚,不少人上来就说要帮忙养毛毛,她觉得太虚伪了,“靠着自己的手去创造出来的才是家。”

谌孟珍和赵文龙结婚时的合照。受访者供图

婚后,通过电视台帮忙,一家剃须刀厂为夫妻俩提供了工作及宿舍。后来为了照顾毛毛,谌孟珍很快辞职,搬回赵文龙家。那时赵文龙每月工资500元,他原先所在的车厂,为他保留着职位、缴纳养老金,每月给他200块补贴。这些钱,包括存折等,赵文龙都“上交”给了谌孟珍,每天就要包烟钱。婚前,他的钱是一张张藏着掖着。

谌孟珍说,对于她和毛毛,赵文龙始终带着歉意,主动承担了不少毛毛的照料职责。像平时给毛毛喂饭,至少个把小时,谌孟珍等得肠子都痒,再不吃,她要抓只筷子让毛毛“听话”了。赵文龙看得心疼,会自己拿个勺子一圈圈兜着。谌孟珍有洁癖,毛毛的尿布也多是他换的。

等毛毛大些,因为过于好动,出汗后很容易就感冒、发烧,谌孟珍记得,最多时一天跑了5趟医院,赵文龙凌晨3点开着三轮车护送她俩。开了药单后,谌孟珍都是回小区附近的药房配药,可以少配几盒省点钱,不够了再去加。

在这个家,开销一向吃紧。赵文龙之后换了份物业工作,每月收入维持在1000元,勉强应付着水电煤气等日常开销。养家的重任,一半压在谌孟珍身上。毛毛上托儿所时,她在那儿做看护阿姨,扣去托儿费,剩的每月薪水不到一百,但谌孟珍觉得这样也比光待在家带小孩好。

到1996年,毛毛3岁,谌孟珍到人民广场一家快餐店洗碗,工资高些。她记得,上班第一天,她错过12点的夜班车,身上钱又不够,只好在打车时让司机卡着计价表停车。洗碗的工作强度很大,饭打下来,“(得)拼命吃快点,外面的碗都堆得一塌糊涂了。”谌孟珍1米5出头,灶台又高,20多斤的一桶碗筷,她咬牙拎起倒去消毒。除了洗碗,她也兼职做钟点工。

隔年,她换了份营业员工作,还特意买了单车去上班。车流呼啸而过,她总怕挨到,心慌得摔了不知道多少次。

“反正年轻”,谌孟珍说,身体的劳累睡一觉就过去了。那时夫妻俩热衷分享日常及自己的过去,总要聊到凌晨一两点。加班的话,彼此都会靠在床头,等对方回家。“也挺不错的,对吧?”谌孟珍还记得,她加班后常在小区路边摊买份炒面,和赵文龙分着吃。

但随着时间推移,两人不得不直面更为现实的经济负担。2001年,赵文龙因“三高”及糖尿病,退休在家,每月仅有几百元。谌孟珍又处在“间歇性”失业中:因学历等限制,她只能做体力劳动,工作变动性本身较大,伴随年纪渐增,她的竞争优势快速下降,即便说了不加保险金,也很少有工厂愿意用她。好在赵文龙退休后,他所在的车厂“收留”了谌孟珍,她靠在流水线做模具,负荷着赵文龙的医药费、毛毛的学费等开销。

谌孟珍在工厂上班。《毛毛一家二十年》截图

夫妻间的关系,同样为疾病和生存磨损着。《纪录片编辑室》团队在2003年回访了谌孟珍一家,短片《毛毛十岁》里,赵文龙笑着对毛毛说:“出生在阿拉这个家庭太倒霉了。”毛毛打趣妈妈:“各侬找个好老公不会啊?”

毛毛十岁时,一家三口。《毛毛一家二十年》截图

谌孟珍回忆,那时她心里也积着怨气,想着当初要是跟了别人,或许就不至于为生计提心吊胆。有次发低保,她硬着头皮去领,“很难为情的”,被告知下个月不能再领时,没问缘由直接逃离现场。赵文龙知道后,背地和朋友开车去堵在区政府门口,才拿回钱。

2004年,通过王文黎介绍,谌孟珍到一家展览馆做清洁,兼做养老护理,开始稳定工作,能缴纳养老金。那些积攒的怨气和过去的脾气,被更繁重的工作“磨平”了,“哪怕是最不想见的人,最不想听的话,也笑嘻嘻的。”她需要钱,做清洁6块一小时,毛毛上辅导班,50块一小时,只要不是乱吃乱花,毛毛开口,谌孟珍都会给,她还想为将来毛毛的大学费用做准备。

“就是一个赚钱的机器”,谌孟珍说,最长一次,她加班了36天,一早还得去做看护,就没碰上毛毛几面。她称那时是麻木的,为了钱,谈不上关心家人,有关女儿的初、高中记忆,她几乎是一片空白。

沪籍

经济上的重负尚且能通过双手去勉力,扎根在家庭和城市中的歧视,对谌孟珍则更为沉重。

据王文黎回忆,拍摄《毛毛告状》时,赵文龙的母亲和她说过,谌孟珍就是“发大水冲上门的木头”,正派人不会去捡的。赵文龙的父亲是个老工人,王文黎称,他人很淳朴,但面子至上,同样无法接受谌孟珍的外来身份。

纪录片拍摄完后,王文黎常年与谌孟珍保持联系,她透露,自谌孟珍进门,一家厨房两家用。赵文龙的父亲会把她的餐具、洗碗布丢地上;婴儿车是捡的,推着不稳,有时毛毛晃地上了,他也不扶,任毛毛穷哭,“连亲孙女都不待见,你想谌孟珍在这个家多痛苦?”

对待这样的冷遇,谌孟珍有自己的方法。她曾让婆婆帮忙接毛毛放学,幼儿园就小区对面,走几步路的功夫,却被婆婆一口回绝。她立马回乡下,把妹妹带家里住,帮忙接送,没一个月,婆婆对其“蹭吃蹭喝”忍不下了,还没到点就抢着接人,借此赶走她妹妹。其实,谌孟珍早就预料到这一步了。

与公婆的矛盾,谌孟珍不愿多提,只说她曾因此长期失眠,只能干坐马桶上酝酿睡意,可一倒床上,精神又好得不行,干脆半夜两三点到小区附近的公园枯坐着。1996年,她开始服用安眠药。

那时她消化情绪的方式,多是漫无目的走在街头,也曾在冬日雨天暴走一小时多,碰着没人,“拼命地叫,拼命地哭”,到家基本虚脱。事由早已模糊,仅是赵文龙随口一句话,像护着父母,她突然觉得自己被彻底辜负了。

“1996到1997年的时候,真想离(婚)的”,但谌孟珍甩不掉一个精神包袱。自《毛毛告状》播出,她走在街上,有人会直接向她搭话,说她就是为了上海户口嫁过去的,对这些议论,谌孟珍多是笑笑而过,可听得多了,它慢慢成了她心里“一个好像过不去的坎”。

她至今记得,2000年年底落户那天,残联一工作人员还笑赵文龙太傻:户口一上来,她就要跑了。

真正落户了,谌孟珍更觉不能离婚,否则会让外来妹承受更多白眼,“社会公德还是需要的。”

极强的“外来”认同感,像个开关随时会点燃她的情绪,与本地人“斗争史”,她几乎不胜枚举。

如最初在车厂烧饭,厂里难得开荤,一个本地人总要打肉回家,其他工人自然就吃得少了,谌孟珍算准那个人来的时间把厨房锁了;再有一回,她买的2个鸡蛋给同小区的本地人碰碎了,她一定要让人赔,“我对付上海人还挺坏的。”讲起这些,她暗自高兴般笑了几声,她说对外地人则另当别论,将她一百多的裤子弄坏了也没要赔。

2003年,因为《毛毛告状》播出10年,谌孟珍被邀上访谈类节目《经典重访》,本地主持人选择用普通话向她提问,谌孟珍则坚持用上海话回答。谌孟珍说,她能感受到背后的偏见,可她说惯上海话了,不愿改口。早在谌孟珍在托儿所做看护时,几个阿姨非让她讲上海话,否则就装听不懂,还爱拿她口误取乐。两年下来,她的上海话突飞猛进。

那时她经常受区别对待的气。例如过妇女节,院长说给大家送包米,她和另一个外来妹是临时工,没收到,闯办公室去要,让院长一时间很尴尬。“其实我们知道不可能要到,去出气而已。”

节目结尾,节目组请了谌孟珍所在小区的居委干部,给她做了次“评定”。居委表示,谌孟珍虽然是外来妹,但进门后,尽职承担着妻子、母亲的角色,“我们街道现在不是叫她们外来嫂……你既然来了,我们就要拿你当自家人。”

“这一套我不吃”,谌孟珍说。她平时极少和居委会接触,甚至是躲着他们。而与经常接触的同事,谌孟珍同样有着隔阂。她说,做清洁工作及养老看护时,同事基本上海的,尽管处得算不错,但聊到家乡、家人等话题,总归聊不到一块。

真正算得上朋友的,是同小区一个外地女人,老公也有残疾,两人有种“同病相怜”的联结。

“说白了就觉得我好像跟人交不到朋友”,谌孟珍将问题归结于自己的敏感,如果继续追溯,她会想起儿时农忙,家里孩子没法同时吃饭,父母会把菜平分好,哪怕仅是一碗辣椒、一碟咸菜,也不会让小孩吃其他人吃剩下的,这种日常给她灌输了一个观念:每个人都应该被平等对待,“但其实是不可能的。”

依赖

在上海成家多年,谌孟珍至今仍觉身在别人地盘里,“我其实一直都觉得自己是一个闯入者。”

“闯入者”谌孟珍,却始终被依赖着。每次从娘家回上海,火车才到嘉兴站,她就开始胃痛,照过胃镜没啥问题。她坦言,“一到这里(上海)就特别特别紧张。”除了养家重担,一心想照顾好赵文龙,给了她太大压力。

2001年,有次她刚下车站,给赵文龙打电话,就听他说话说得舌头发硬。那会儿,赵文龙已经退休,小脑梗发作的他在家基本昏迷,当天直接住院。“还好我回来了,再不回来他没了。”

谌孟珍和赵文龙在医院,他们是医院的常客。《毛毛一家二十年》截图

随着年纪渐长,健康问题加重,他对谌孟珍的依赖也越来越深。2012年他有场甲状腺手术,住院时擅自离院,想回家找谌孟珍。当时下着暴雨,水已淹到膝盖,赵文龙的三轮车熄火了。谌孟珍顾不上吃饭,去帮忙推车,人基本处在脱水状态。

“他就离不开我”,谌孟珍说赵文龙就像个年糕蛋,粘在身上拿都拿不掉,要气死人。

但她其实习惯了被这么粘着,从展览馆或做看护下班回家,跟他呆一块儿,仍是谌孟珍一天里最为放松的时刻。“(如果)他给不了我安全感,那我就永远没有安全感。”

家庭之外,她对城市依然有些陌生,她几乎没去逛过什么地标景点,仅有一次,是谌真宏组织她和毛毛去一个公园郊游——那已经是十几年前的事了。

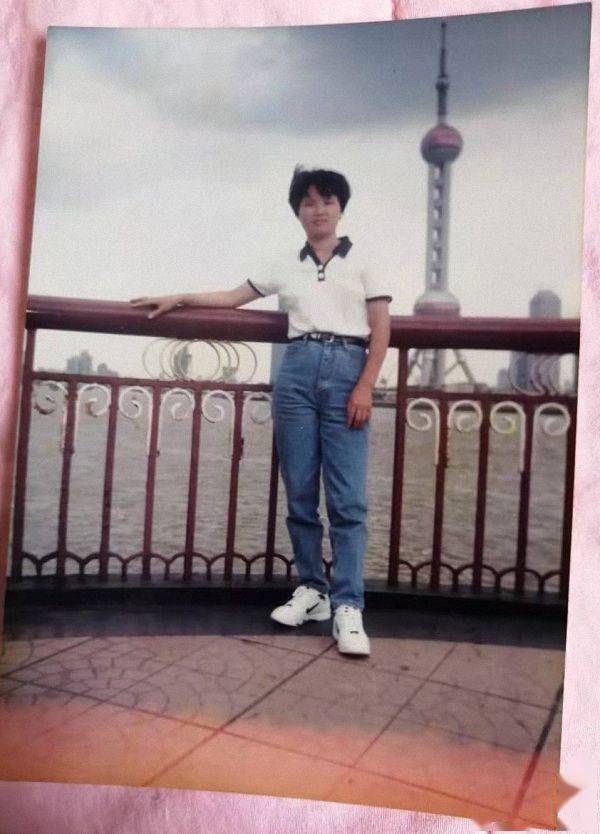

1997年,谌孟珍在东方明珠前留影。受访者供图

在赵文龙病情稳定的情况下,他与谌孟珍的日子多是平淡的。自从退休,他基本处在看着谌孟珍成天忙忙碌碌的状态,可以睡懒觉,到中山公园溜达,中午回家洗碗洗米,做点家务,等谌孟珍下班回来烧饭。

2015年,有了智能机后,两人不太聊天了,赵文龙喜欢在手机打麻将,谌孟珍则喜欢刷短视频,有时喊他聊会儿天,聊完他总要找各种借口回自己房间:空调太冷,被子太厚,睡到半夜也得溜回去。其实,谌孟珍也更习惯一人睡,想有点个人空间喘口气。

王文黎认为,这个家能维持,主要还是靠毛毛凝聚着,她称女儿就是谌孟珍这艘“船”的锚,除非链断了,船才会被卷走。

忆起毛毛的活泼,王文黎掩不住笑。毛毛小学时,一家人过年常找她拜年,毛毛会用爸爸的拐杖,“蹬跑”上楼,一下甩开背着赵文龙的谌孟珍。

谌孟珍和毛毛在公园郊游,当时毛毛上小学一年级。受访者供图

毛毛在准备碗筷吃饭。《毛毛一家二十年》截图

赵文龙和毛毛打牌。《毛毛一家二十年》截图

谌孟珍说,因毛毛过于“皮实”的性格,她动手管教过毛毛,毛毛为此还给王文黎告过状。

等到毛毛上初中,亦是她长期在展览馆加班的时候,毛毛像是突然理解了自己的不易。有次学校临时排练唱歌,毛毛没来得及打电话通知她,出校门时因为自责擦着眼泪——一直在灯影下等待的谌孟珍撞见了这一幕,她突然觉得,女儿长大了。再后来,女儿性格像变了个人,安静而内向,很多事只跟她讲,“她喜欢一个男孩,也会跟我八卦。”

毛毛定居美国后,母女间的情感联结依旧紧密。自2011年她接受热心人帮助赴美留学,时常和谌孟珍视频通话,分享种种烦心事。

2013年,纪录片编辑室团队回访谌孟珍,拍摄了《毛毛一家二十年》,谌孟珍说起女儿,露出了笑容。《毛毛一家二十年》截图

每次送女儿登机,谌孟珍都会独自在机场外等一小时多,直至飞机划过天际,“飞远了,就让她飞。”第一次送机那天,她没敢对视毛毛哭得有些红肿的眼睛,被抱着时也不敢多说话,怕掉眼泪。临别,挥挥手就转身走了。

谌孟珍并不喜欢上海,在这里,她可依赖的人不多。但她想过,如果不是它的教育机会,毛毛是否能有今天这一步,在美国从事金融工作,“上海改变了她的命运。”

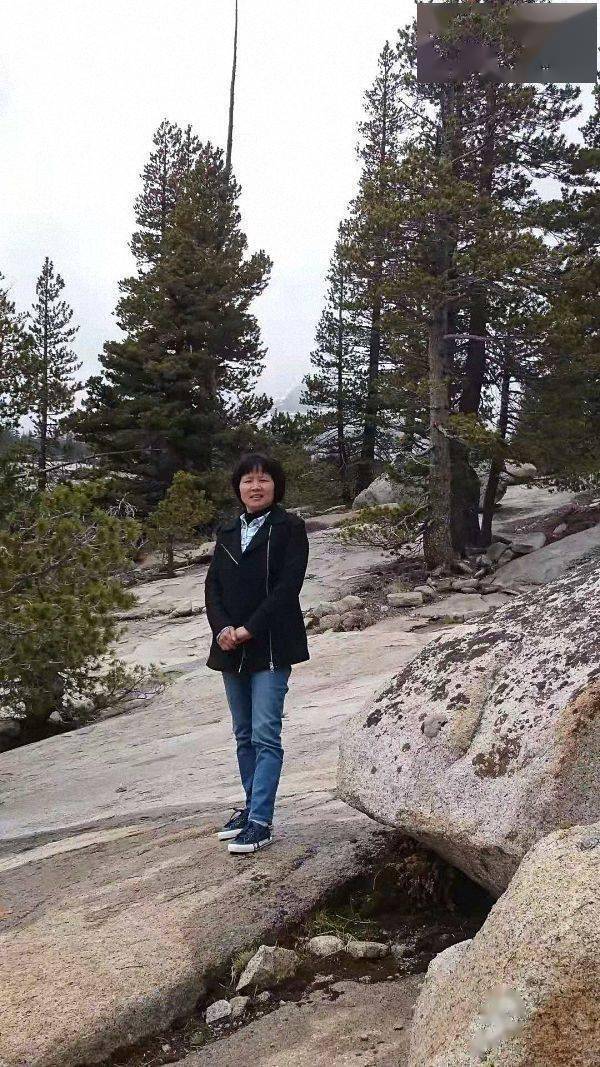

2015年,谌孟珍到美国参加毛毛的毕业典礼,照片为她在旧金山旅游时拍摄。受访者供图

而对于自己,这座城市像山一样压在身上,“喘不过气”,她也会将对父母的亏欠算到它头上。自从嫁到上海,她回娘家的次数掰手指都数得过来。基本是父母身体出了状况才回去。路途就要一天半,火车转大巴再转出租,有次家附近翻新了水泥路,她没认出自己家来,多开了好几公里。

“越是晚回去,越是觉得生离死别。”每次见到父母,谌孟珍都会一下觉得他们又老了好多。父亲2011年因肠癌去世,原先身体还算硬朗,生病后把这辈子没打的针都打了,她在医院看护了半个月,回上海不到一周,他已离世。

谌孟珍的母亲,则患有老年痴呆,有时家人在电话中谈到母亲的病情,她想帮却帮不上,“整个心一天到晚煎熬着。”2019年母亲离去前,已记不起她是谁,谌孟珍照顾她时,她不断说着谢谢。“我就觉得,我失去了很多东西。”

谌孟珍与母亲的合照。受访者供图

困局

过往负荷着的种种压力,尤其有关“沪籍”的偏见,让谌孟珍如今对《毛毛告状》——这部记录着她人生最重要抉择的影片,依旧有着条件反射般的回避。前不久,她刚出小区,马路对面突然有个年轻人冲她招手,跑来确认她的身份,谌孟珍笑着应付几句,一下子提快了脚步,心想:要死,怎么现在连小孩都看过《毛毛告状》?

在直到知道记者也是外地人之前,她同样多次拒绝了采访,尤其一想到和自己同年出嫁的老乡,现在“车子一台又一台”,个个当老板,而她“过得惨不忍睹”, 她更觉得没什么好聊了。

“惨”,发生在2020年4月初,赵文龙因一场前列腺手术留下心理创伤,同时被诊断为老年痴呆。情绪狂躁的他,会脱光衣服持续24小时吼叫着,为了排尿,他会在屋内一圈圈走,手能磨出血来。

“监狱都没这么扎心。”那时谌孟珍从展览馆辞职,推掉所有看护工作,将自己封闭起来,家人电话一概不接,不想叫人同情。

用药后的赵文龙状态仍不稳定,随地坐随地躺,一摔倒,拐杖直往谌孟珍腿上戳。谌孟珍怕他着凉,抱着棉被紧紧跟着。在心理承受逼近极限时,她向谌真宏发出了求助,他很快从老家赶来,帮忙照顾了一个月。

被问及此事,谌真宏神色有些凝重,只说现在也担心姐姐的处境。同谌孟珍一样,他举了同村那些优秀出嫁的例子,只是语气多了几分无奈——好也过一世,差也过一世,现在人都老了,“还有什么值不值得?”

“他那时候还记得我,这就足够了。”谌孟珍说,用药第一天,赵文龙因副作用忘了她长什么样。撑杖不稳的他,满屋喊着她的名字,她想去扶,被肘开了,“他说自己可是有老婆的!”谌孟珍觉得自己理应承受这一切,毕竟赵文龙心里只剩她了。

“他现在就是个一两岁的小孩子。”谌孟珍训他几句,转眼就忘。看病则是又哄又骗,有时都叫好车了,死活不上,两人就是干瞪眼,慢慢他把头低下了,她看得心疼,只能开三轮车载他去医院。

在赵文龙病情稳定后,谌孟珍把之前辞掉的零工“捡”了回来,两人每月退休金加起来大概四千,要支付一些进口药,还有些勉强。她在家装了智能监控,工作间隙盯下手机,督促赵文龙记得喝水,要是他卧电视前太久了,也得让他起身走走。隔着屏幕,谌孟珍多少能有点“抽离”后的放松。

此前,谌孟珍也曾和毛毛商量过,把赵文龙送医院去,但怕他在里边受欺负,谌孟珍最终放弃了。其实,赵文龙患病,她最先告诉的就是毛毛,她觉得女儿理应分摊这份崩溃,大哭了一场,可当毛毛提出回国,她一口回绝了。“我不可能把女儿的下辈子也给他。”

谌孟珍扶赵文龙上楼梯。澎湃新闻记者 陈灿杰 图

赵文龙的药,其中的巧克力,是为了哄骗他听话吃药。澎湃新闻记者 陈灿杰 图

赵文龙吃完饭在小区散步时,谌孟珍给他拉好拉链。澎湃新闻记者 陈灿杰 图

谌孟珍说,哪天赵文龙走在她前面,她要回老家去。提到这个希望,她很快又补了句——“当然,谁走在前面还不知道呢”,因为照顾赵文龙,她的身体也垮了不少。

采访中,得知谌孟珍的近况,王文黎沉默了好几次,最终叹了口气,“我知道她这辈子会受穷,但没想到会这么苦。”

但谌孟珍似乎不是这么看的,“我觉得我还是挺能干的一个人。至少我把这个家一手撑起来,而且也算过得红红火火的,不算富有,至少也是没有负债,这家也不是三分四裂的,我们过得还是挺不错的,对吧?”

如今重看两人关系,自己把一个“流氓一样”的残疾人拉回家的正轨,也照顾得不错,谌孟珍有种成就感,“难道不伟大吗?”她反问道。

过去,赵文龙未患病前,谌孟珍总和他开玩笑,她就是上辈子欠他的,这辈子开开心心还了,下辈子就不欠了,“我就可以自由了。”

在赵文龙患病期间,大段的空闲时间,两人有了新的相处方式:打牌,他们至今已打烂了12副牌。赵文龙不爱守规则,坏牌一下全扔了。但总赢也没意思,让他先赢3、4盘,谌孟珍就要按规则扳回一局了。

“我现在就把苦日子当成好日子过着。”赵文龙患病后,谌孟珍开始在网上买花,她说种点草,浇点水,好像心里还有点事情惦记着。她也记不得那些花叫啥,就是挑便宜的买。出乎意料的,花都非常好养活,满满当当排在窗台上,静谧而葱郁地生长着。

谌孟珍种在阳台上的花。澎湃新闻记者陈灿杰 图

临采访结束,她离开家,去另一个小区做看护。路程十分钟不到,沿途的服装店扬着歌,几家网红奶茶店有人正排着队,再远一些,金虹桥国际中心144米高的“门”型办公楼已矗立商圈中心。

我问谌孟珍:“在你的记忆中,这儿和你刚来上海时,发生了什么变化?”

她顿了下,好像在确认着答案,笃定说道:“没有,和我刚来上海时一样。”