美团数据不可信:外卖骑手真正收入低于城市底薪

270多万骑手在美团外卖获得收入三成多属兼职

这两天,朋友圈被两篇文章刷屏,首先是《外卖骑手,困在系统里》,然后是饿了么有针对性地趁热推出《你愿意多给我5分钟吗?》。这篇推送先是被赞公关行动迅速,继而被全网大面积批评,饱和式炮轰。

很多文章纷纷发表看法,有同情外卖员的,有理中客式分析外卖员工作时间灵活,多劳多得,比起在家种地、工厂打工,甚至很多大城市苦逼坐办公室的白领都要强,更有人说道,“你们这些知识分子替别人不值,白掬了几把眼泪。人家为什么要从事外卖呢?因为真香定律啊!”

本文尝试通过摆事实,列数据的方式分析外卖员的收入现状,揭示出外卖员所谓的“高收入”不过是一种错觉和幻象。

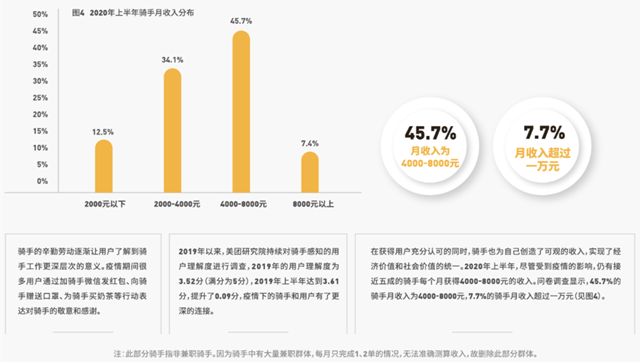

首先看一组美团外卖官方发布的《2020上半年骑手就业报告》中的数据:2020年上半年,即使受疫情影响,仍有45.7%的骑手月收入在4000-8000元,7.7%月收入超过1万元。请注意图中的小字注释:此部分骑手为非兼职骑手。因为骑手中有大量兼职群体,每月只完成1、2单的情况,无法准确测算收入,故删除此部分群体。所以我们可以理解,这是全职骑手的收入水平。

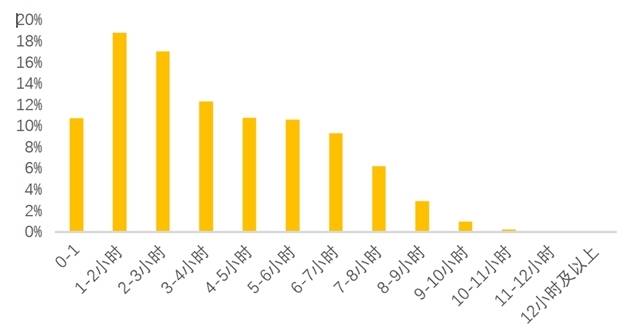

从时间分布来看,平均每天配送时间低于4 小时的骑手,占比达到 58.8 %(见下图)。近六成骑手工作时间自由,骑手工作之余还有生活或从事其他工作的时间。

2019年美团骑手平均每日工作时长

美团报告的这两组数字,很容易误导大家对外卖骑手这个职业产生幻想,即:每天工作不到四小时,每月轻松挣到4000多,多劳多得,月薪过万也不是难事,这简直是一个高自由、高收入的dream job(梦想工作)!

但我们通过分析发现,日均工作时长是计入了全职骑手和兼职骑手的全部数据。而兼职群体由于“每月只完成1、2单的情况,无法准确测算收入”,在骑手的月收入数据中被删除了。

划重点:这样两组数字完全不能真实的反映外卖骑手的工作时长与收入水平。美团的数据不可用!

接下来,让我们看看严谨的研究者的学术调研数据。

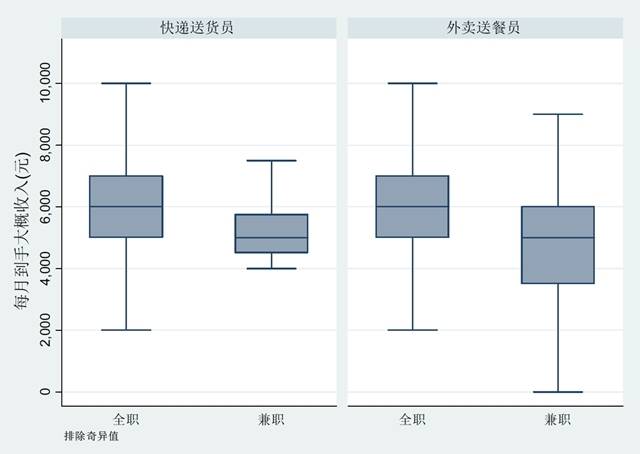

华中师范大学社会学院郑广怀教授团队,2019年7月-2020年对武汉的快递员和外卖员所做的调查【1】:外卖骑手的月均工资为5882元,与农民工月收入3721元相比,平台工人的工资水平较高。从工资构成来看,仅依赖派单提成的比例最高,外卖骑手的占比为35%。平台工人的工资收入体现出高度的不稳定性,绝大多数工资依靠派单提成,这也是平台工人拼命跑单的主要原因。

2019年武汉市社会平均工资8170元,最低工资每小时不低于18元、每月不低于1750元。

平台工人月均收入

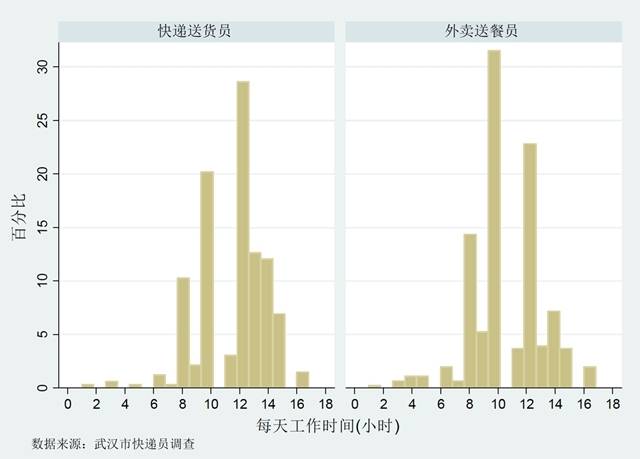

武汉外卖骑手的工作时间集中在8-12小时,以10小时占比最高。

平台工人每日工作时间

划重点:近七成武汉外卖骑手员每日工作时长在8-12小时,10小时最高。月均工资5882元。低于武汉市的社平工资8170元。

首都经济贸易大学冯向楠,2018年7月对北京地区外卖骑手的调查:“调研结果显示,在收入方面,大部分骑手的收入集中在5000—8000元,真正能“月入过万”的不足10%,高收入只是绝对少数。”【2】

北京市社保中心的数据显示,北京2018年平均工资为10712元,最低工资每小时不低于24元、每月不低于2120元。

“84%的外卖员每天工作10小时以上,只有14%的外卖员每天工作8小时。北京市外卖员平均工作11.4小时。明显超出了每天最多工作11小时的国家标准。站点只规定专送骑手午高峰(10点-14点)和晚高峰(14点半-20点半)必须在线。然而,只跑午高峰和晚高峰的单子又无法满足外卖员的生活。因此,大多数外卖员只能通过延长工作时间,提高送单量,增加收入。而这导致外卖员的过劳问题很严重,存在职业病的风险。”【3】

划重点:84%的外卖员每日工作时长超过10小时,平均日工作时长11.4小时,超过11小时的国家标准。月均收入集中在5000-8000元。

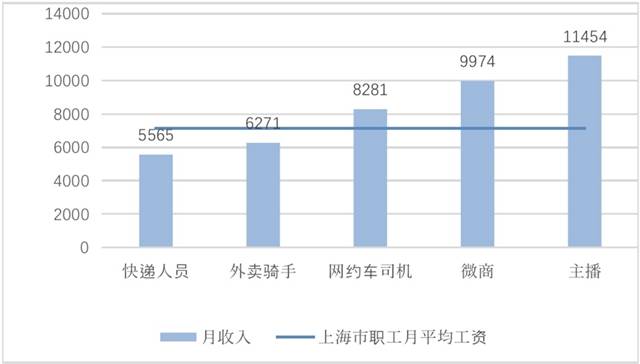

华东师范大学吕宣如,2018年3月-11月对上海地区外卖骑手的调查【4】:2018年上海外卖骑手的月平均可支配性收入为6271元,上海市人力资源与社会保障局公布的数据显示,上海市2018年度职工月平均工资水平为7832元。最低工资标准2420元,小时最低工资标准21元。

新业态下灵活就业人员月收入情况

外卖骑手的工作时间较多集中在8-10小时和10-12小时,分布在8小时以下和12小时以上的两端分布值较少。

划重点:2018年上海外卖骑手的月均收入6271元,低于当年上海市社平工资7832元。骑手工作时间集中在8-12小时。

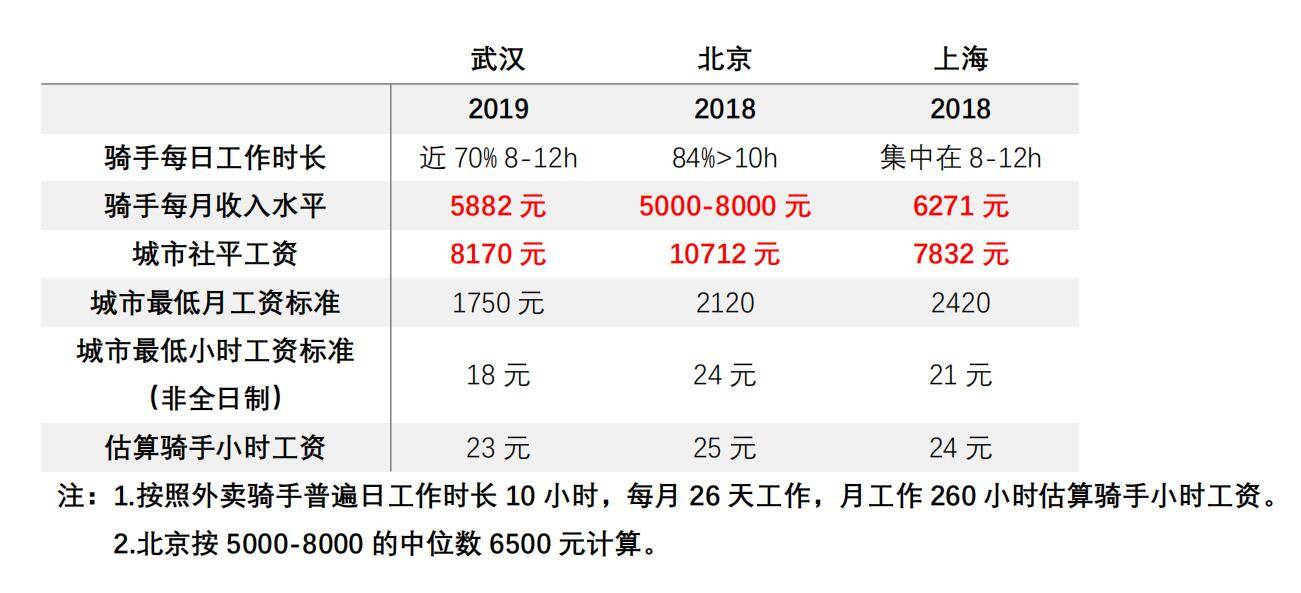

我们把上述的三个不同城市的数字综合整理对比如下(上海的骑手数据是可支配性收入,口径与其他两地的骑手“工资”、“社平工资”不完全相同,但不影响整体的比较):

【5】

划重点:通过数据对比可以看出,三个城市的外卖骑手月平均工资均低于社平工资标准。

虽然三个城市外卖骑手的小时工资折算略高于该市非全日制最低工资标准,但考虑到【4】:

1)正规就业中,企业还需支付加班工资、夜班津贴等超时补偿(50-200%之间),这部分是不计入最低工资标准的。

2)由于劳动关系界定困难,平台逃避了外卖骑手的社保(五险一金),而在正规就业中,企业社保费用可占工资的30%。

3)外卖骑手在送餐过程中出现意外或事故,不能享受工伤赔偿,意外保险也经常遭遇不予赔付的情况,这些费用全部都要自己承担。

如果把上述因素计算在内,外卖骑手的收入水平必然低于城市最低小时工资标准。

郑广怀研究团队总结道:“平台工人很多是因为其薪酬相对较高且多劳多得的特点而进入的。以快递和外卖行业为例,快递员和外卖员抱着高薪梦想进入这个行业,但是单价的不断下调、扣款金额的增加导致他们每天需要配送更多的订单,劳动时间不断延长,每天的劳动量也不断加大。他们的作息往往不规律,在各种恶劣的天气中也要在外奔波,可能还会因为一个差评而白跑一趟,这导致很多配送员不仅身体吃不消,对工作的满意度还不高,最后的收入也可能不尽如人意。……行业流动性高也从侧面反映了部分平台工人对于自己工作的认同度和满意度不高的问题。”【1】

疫情期间,由于餐饮服务业、建筑业和很多小微创业企业的倒闭,这批被失业的劳动者选择成为进入门槛很低的外卖骑手,也在很大程度上是由于其他工作不好找。

不少学者都有撰文分析平台和算法是如何实现对劳动者的控制,通过信息垄断与分配、游戏化工作、严苛的奖惩和升级制度、反馈与评价体系等等一系列手段,对劳动者进行意识、情感和行为的规训,使这些受教育程度不高的劳动者认同、依赖和忍受各种看似有选择、实则无选择的长时间、高强度、低保障的工作状态。

资本攫取最大化利润的冲动、头部平台的市场垄断地位、平台对劳动者权益保障的逃避,和数字经济以每单每人每个行为为基础的算法控制力,这些因素的结合导致的必然结果就是:骑手的行为被最大化地操控到平台希望的模式,而劳动者的收入被压低到可接受的最低限,劳动者的价值被最大程度的剥削和榨取,人被异化到极致。

近日,习主席为钟南山等抗疫英雄授勋,“国士无双,国礼待之”,他们是当之无愧的。在疫情中,这些外卖骑手穿梭在空荡的街道上,支撑起千万家的生活补给,把被疫情阻隔的空间与人们重新连接起来。他们也许无法被授勋,但在疫情过后,他们需要平台、消费者,乃至全社会的理解、尊重与善待。

参考资料:

【1】郑广怀研究团队,“平台工人”与“下载劳动”:武汉市快递员和送餐员的群体特征与劳动过程,中国集刊网预印本。

【2】冯向楠,詹婧,人工智能时代互联网平台劳动过程研究———以平台外卖骑手为例。

【3】冯向楠,北京地区外卖员劳动权益保障状况及影响因素研究,《劳动保障世界》。

【4】吕宣如,新业态灵活就业人员的社会保险制度研究。

【5】实际情况是大部分外卖员都工作28天,甚至是更多。比如根据冯向楠对北京地区外卖员的调研显示,北京市外卖员每个月平均工作28.7天,每个月工作28天及以上的占89%。

【6】闫冬,平台用工劳动报酬保护研究:以外卖骑手为样本,《中国人力资源开发》2020 Vol.37,No.2。