河南豫南平原上67岁留守老人的生活画

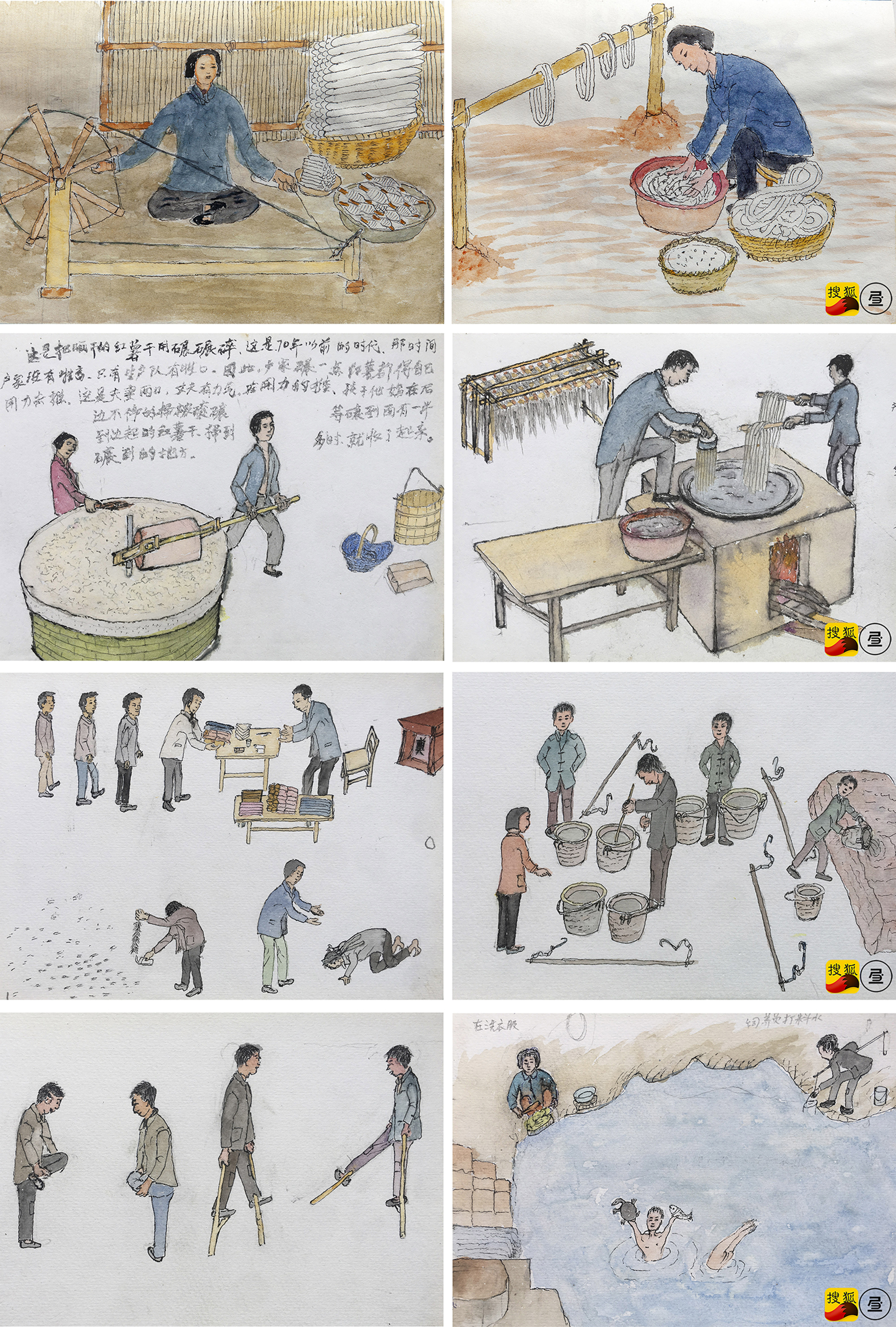

剥麻,砍回的麻棵打捆,浸泡在水中一星期后捞出,然后把麻皮剥下来在水里洗净,再晾干,最后拧成麻绳。

上世纪七十年代,人们割完黄豆后在田边烧豆子吃。

上世纪五十年代,农民利用推水车浇菜园。

上世纪七八十年代,割完小麦,人们用耙子把地里漏下的麦穗搂起来。

上世纪六十年代,掐谷子。

扬场,借助风,将麦粒与麦糠分开。后来,扬场渐渐被脱粒机取代。

上世纪九十年代,村里新修的大路。

在父亲幼年的生命中,吃是一件大事情。

1952年,他在饥饿中出生,给接生婆烙一张饼的面都是从邻居家借的,第二年收麦才还上。奶奶娘家是街上的大户,靠着娘家的接济才勉强让五个孩子免于饿死。

父亲五岁那年又遭遇了一次饥荒,没办法,奶奶只好扯着父亲去远处的村庄讨饭,结果被人认出来:这不是出山街梁家的闺女吗?咋出来要饭了呢?怕给娘家丢人,奶奶无奈地拉着父亲回了家。

“你奶奶常说:人是一盘磨,睡着就不饿!我们饿的时候你奶奶就会让我们睡觉。”这句话也成了父亲的口头禅。

父亲的村庄在豫南平原,近现代以来,经历过日军侵袭、土匪抢劫、内战的炮火,村南地头儿还有为内战中牺牲的八路军修的坟墓。父亲和他的村庄一起见证了解放后的时代变迁。

祖家太爷爷小时候的照片,这也是我们家族能找到的最早的照片了。当时整个家族也算是村里的大户。

五月底的豫南田野已是一片金黄,新麦的香味萦绕着村庄。像一种诱惑,每到这时候父亲就再也坐不住了,早晚都要到地里去转一圈,摘下来几颗麦穗子揉一揉、吹一吹,再磕进嘴里仔细咀嚼。从软甜清香到慢慢变硬有嚼劲,麦子成熟到颗粒归仓的这段时间,父亲总会念叨很多遍,老天爷可别下雨,也别刮风,要不然又得吃芽子麦了。

收小麦原本是非常劳累的活,现在机械化了,六十七的父亲一个人种六亩地也还能对付。不过秋天的玉米不太好收拾,就只种了一块。(2019年5月)

父亲种了六亩地,全部是小麦,今年丰收了。(2019年5月)

父亲是家中老小,奶奶和大伯主持家务,他从来不操心家事,只管念书。上学时,他最喜欢的三门功课是手工,美术和大字。

画画是父亲最爱的事儿。

美术课上画,课余时间也画,甚至默认是语文课的自习课也画,被老师抓个正着,竟也没有挨训。回到家里也一样,也不管家里人来客往,他常常沉浸在自己的小世界里。从临摹教室里的主席像和英雄人物到画自己身边人和物件,作业本的背面,书本的边边角角,墙头房下,到处是父亲的涂鸦。

上世纪60年代末,父亲到了念中学的年龄。那时候学校要求画主席像,他花了一天时间,一副一米多高的《毛主席去安源》成功了,在表彰大会上被表扬。在这期间,各校各村都要求画大幅主席像,父亲的手艺派上了用场,暑假回到村里,立刻被大队邀请在各家门口画主席像,还给记工分。这真是个理想的好差事,父亲爽快地答应了。一个假期过去,全大队各村各户门口的白墙上都有一个亲切的毛主席像,父亲画画的名声因此传了出去。

父亲的学生时代非常动荡,学生忙于运动,学校几乎停摆。运动结束后,为了补回错过的时间,学校又让他们复读两年,小学五年,初中五年,赶到升高中的时候,父亲已经20岁了。这时候刚好有一个新政策,超过18岁不能报考高中。全班大部分学生超龄,最终能上高中的只有两个人。

父亲初中毕业回到村里,自此为生计奔波,再没有提起过画画这件事。我在初中时见过一个发黄的小笔记本,扉页上画着两只蝴蝶和一丛花,还写了赠与母亲的字样。现在已经不知散落何处,再问父亲竟不承认有此事。

父亲再次捡起画笔是他65岁的事情了。

父亲在画画。

这中间,他在生产队当过时髦的拖拉机手、开过修理铺,学过家电维修,但是只懂技术不懂人心的他空有技术,却始终悟不透经营之道,屡次创业都以失败告终。再后来,他成为第一代农民工,跟着远近村庄的包工头去西北的煤矿、硫矿挖矿。也是在矿上,他失去了一只眼睛。新疆的农场他也去过,给人摘棉花、种地、修理机器,一年到头挣的钱刚够往返路费;他还去过天津的工地扎钢筋,却从脚手架上摔下来,在家躺了半年,没有一分赔偿……

六十岁后,他辞去上海一家民营养老院的护理工作,卸甲归田。

父亲一个人在家种田养老,大娘给他了一只小猫娃,叔叔给他抱来一只刚满月的狗崽子,他宝贝得跟孙子一样,狗叫“狗蛋儿”,猫叫“猫蛋儿”,买了自己舍不得吃的鸡蛋和火腿给他的“狗蛋儿”“猫蛋儿”。大伯二伯和大姑都在同村,互相能有个照应,他一个人的日子倒也安逸。

春节,外出的年轻人都回来,村里的鼓乐队又敲起来了,爱玩儿的父亲也想跟着打,但是跟不上节奏,他的发小在后面抱着教他。(2019年2月)

弟弟在北京工作,因此只有我回家的时候父亲才有机会和他打视频电话。父亲每次都开心得合不拢嘴,但说不了几句就不知道该说啥了。(2019年5月)

我和父亲骑着电动三轮上街赶集,遇到骨折的二姑自己蹬着一辆旧三轮买药,我们一起吃了饭,父亲把二姑扶上电三轮,送她回家。(2019年2月)

但是2014年大姑忽然车祸瘫痪在床,不能言语,父亲每次去看她都会难过上一阵子,紧接着2016年大伯正在田间劳作突然倒地去世。两件事对父亲打击很大,很长一段时间他不愿意跟人交流,每天把自己关在院子里对着猫狗说话。然而,某天,他的狗也走丢了,最后找到的是一具被碾压的尸体,他哭得像个孩子。

父亲喜酸,有空就自己发面蒸馍,不放碱。通常情况下他蒸的酸馍都自己吃,没人捧场。(2019年2月)

家里有一台半自动洗衣机,容量很大,但是父亲总说洗不干净,非要自己拿木棒锤,拿脚踩。最后才放到洗衣机里漂洗。我总觉得他是舍不得用洗衣机。(2019年5月)

虽然文化水平不高,但父亲还是挺爱读书的,我家有几本父亲的藏书,都是历史传奇类的。(2019年2月)

父亲感冒咳嗽,持续好几天,他说吃药没用,一定要去输液。(2019年2月)

村里人都说他患了抑郁症,堂哥给我打电话让我留意父亲的情绪。

我和弟弟曾经多次尝试把他接到身边,但是他不习惯城市的蜗居生活,每次呆不了太久就执意回家。我想起他早年间喜欢画画,也许可以借此排解心中的孤苦,就给他买了一些廉价的颜料和画本寄回去,65岁的父亲自此重拾画笔,开始回顾他走过的人生。

父亲用废弃的煤炉子和菜板做了一个小书桌,在院里的小菜园画画。(2019年2月)

他总说自己画的不好,舍不得用贵的画材,常常画在薄薄的A4纸上。(2019年2月)

他用的是我二十年前画画时留下的工具。只剩几根毛的勾线笔也被他废物再利用,他还用牙签绑起来自制画笔,连画画的书桌都很随机,把废弃的蜂窝煤炉子拎到菜园子里,切菜板一扫,往炉子上一盖,就是一张书桌了。

他的手抖得厉害,又只有一只眼睛有视力,经常需要两只手抱着才能画一根直线。找准位置也很难,无论画画还是做手工,常常是看着这里,落笔就到别处了。

但是这些对他来说,都不是问题呢,只要想做,慢慢来就行了,而他有的是耐心。

亲戚在看父亲的画。

父亲画的最多的是幼年和青年时期酸甜苦辣的回忆。有他经历过的饥饿,有他参加过的劳动,也有他和伙伴们玩过的游戏……那些随着时代变换,消逝在光阴里的场景在他的笔下复活。

“六十年代乡里有一位谢乡长真是个好乡长,和大伙一起拉车打坝,同吃同住,小潘庄大桥,禄庄大桥,村后的大路都是谢书记修的,最后累病去世,这么好的书记现在都没人记得他。”他曾多次提起那位谢书记,为了把他敬仰的人画下来,他坐车到三十公里外的书记老家,问了很多人,找到书记的后人,要了照片,这才安心作画。

“我画的不好,但是好些事儿过去就没人记得了,我画下来也是保留一些记忆。”每次看父亲的画,他都会这么说。

老家的习俗是年三十去坟上请先人回家过年,元宵节送走。大伯在世的时候,都是大伯去请爷爷奶奶。大伯去世后,经过二伯和大哥的提醒,父亲才记起。(2019年2月)

除夕煮好饺子,父亲点燃鞭炮、点亮红烛后盛了第一碗饺子汤在院里和堂屋“浇点”,饺子摆在了菩萨面前。而我已经忘记了这些习俗。(2019年2月)

过了初六父亲就开始糊走马灯,村里会这个手艺的也就两三个老人,父亲找他们复活了这个手艺。元宵节晚上,父亲把他的灯笼挂在门口,人们路过总是忍不住要赞叹一下父亲的手艺。(2019年2月)

元宵节,爱玩儿的父亲买了很多手持烟花,他和老朋友在院子里没玩儿够,又去麦田里自制了照片中的烟花,父亲特别开心。

或许跟基因有关,我也喜欢画画。到了中学叛逆期,除了看小说,就是在本子上画美女,成绩一落千丈。这时候开始听说有艺术特长生招考,便动了心思,跟家人商量想学美术。

为了让我学美术,父亲动用了他毕生的人脉资源。

二十多年前,整个县里连个美术培训班都找不到,父亲用最笨的方法,挨个学校向门卫打听有没有美术老师,不想,内向的他竟然找到了县美术馆馆长,对方答应带我半个月,只有我一个学生。

父亲又背着半袋红薯去找他多年前的旧友,人家早已在城里安家落户,他恳请那位旧友让我在他们家借住半月。在隔壁县城的一所幼师,他给我找了一位美术老师,一个月60块钱,那老师除了我之外没招到别的学生,早就不想开班了,我至今不知道父亲是怎么说的,最后老师还是带着我一个学生画了一个月。

那年,一个半月的考前训练让我顺利考上了师范学校的美术专业。

美术原本是父亲的兴趣所在,却因此改变了我的人生。阴差阳错,几十年后,我离艺术越来越远,父亲却像老牛反刍一样,重拾画笔,勾勒出他这代农民的历史。

我女儿也喜欢画画,父亲就陪着她在纸上胡乱涂,非常开心。(2019年2月)

父亲年轻时是农民,年龄大了是农民工,这辈子没什么成就,勤劳又卑微地在田间地头和城市的夹缝里讨生活。从没有听他谈起过理想或者更高远一点的事情,也许年轻时有过,也早被苦重的生活碾压在泥土中了。

当初让父亲画画,只想让他排遣寂寞。没想到半年后,他已经画了四本,而且一本比一本好。我选了一些给当年的“素人艺术节”投稿,入选了五幅,还卖出去三幅。父亲不敢相信,这也给了他很大的鼓励。现在他又开始做梦了,他梦想能把村庄的历史和自己经历过的事情画下来,出一本画册,留给后辈,让更多的人看到,让他们记得过去的故事。(以下图说为父亲口述。)

小时候,我们兄妹几个都睡下了,母亲还在给我们缝衣服。

大集体时期的餐厅,青年餐厅讲究营养,中年餐厅量大菜硬,老年餐厅饭软糯。

太饿了,偷豌豆秧吃“也得东张西望的”。

七八岁,我跟着大孩子一起放羊时,被迫在麦田里拾牛粪,他们却坐在火堆旁边泰然自若地烤火。

十几岁时,我仅有的棉鞋被烤了个洞,下雪天只好光脚去上学。

1975年,大水。

九十年代,我去煤矿拉煤。

农村的日常生活。

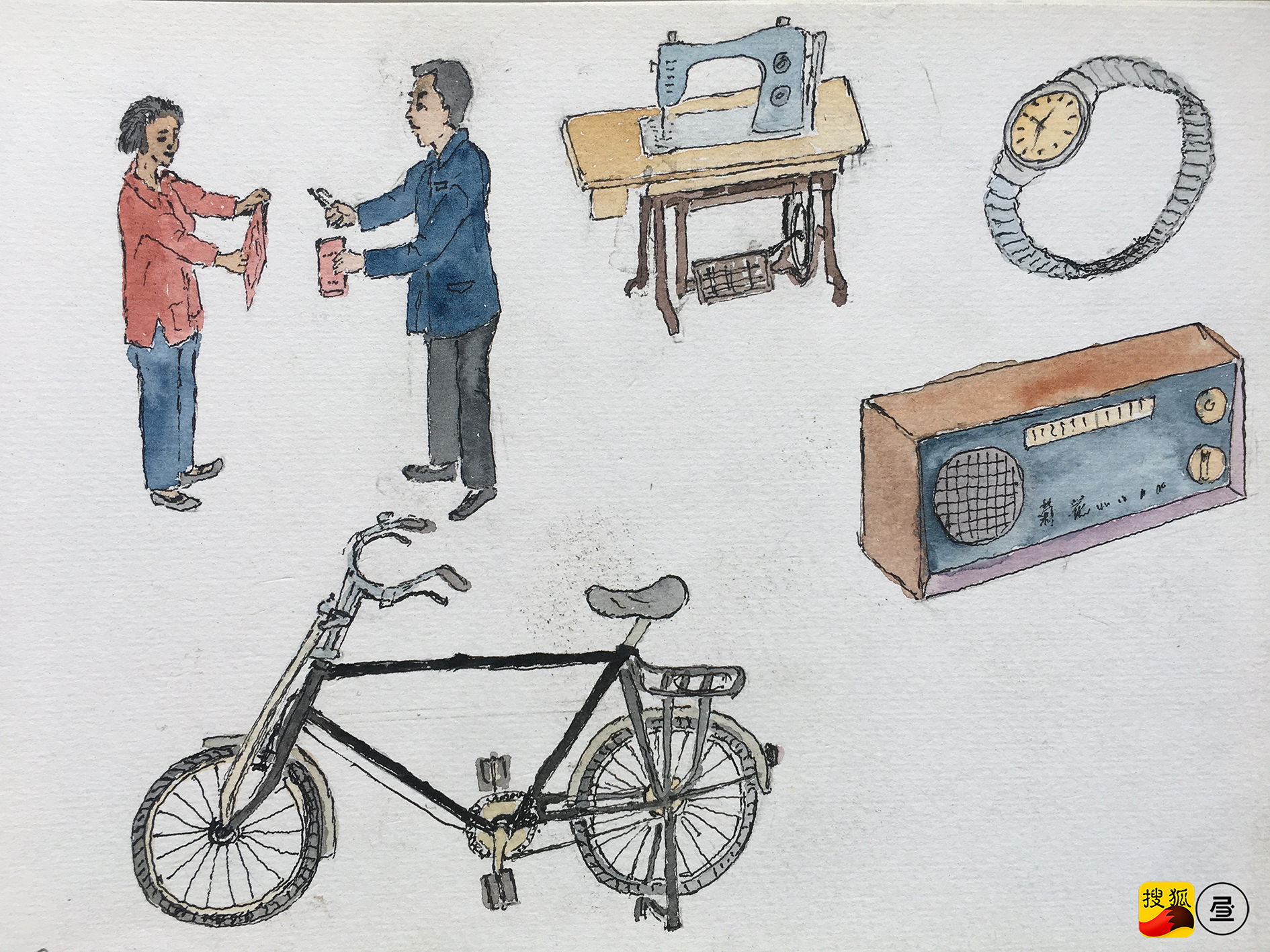

时代变了

上图:六十年代娶媳妇,饲养员赶着牛车拉新娘。

下图:七十年代娶媳妇,手表、缝纫机、自行车、录音机是必备的“三转一响”。

上图:六十年代,干部下乡。

下图:现在,干部下乡。

上图:九十年代以前年轻人的娱乐方式有很多。

下图:现在年轻人的娱乐只有看手机。